開発計画は難航したものの、1935年には最初のプロトタイプが完成し、1938年にはウォルフスブルクで生産工場の起工式が行われます。ドイツ政府は国民に対し「毎週5マルクを収めて「クーポン」を貯めよう。クーポンが990マルクになったらクルマと引き換える」と宣伝し、30万人を超える労働者が3億マルク近いお金を払ったといいます。

ドイツ政府は宣伝写真などを作って「国民車のある素敵な暮らし」を盛んにアピールしました。

ところが、このドイツ政府の約束は守られることはありませんでした。1939年、ヒトラーはポーランドに侵攻して第2次世界大戦を引き起こし、国民車構想を自ら反故にしてしまったのです。

国民車の工場はキューベルワーゲンやシュビムワーゲンといった軍用車の生産拠点へ転用されたため、連合軍の爆撃目標となり、工場は無残な廃墟となりました。

戦後、ドイツに進駐した連合軍は、焼け跡となった国民車工場を見て解体を決定します(クルマの設計が特殊すぎて接収を免れたという説もあります)。ところが、工場管理者となったイギリス人将校・アイヴァン・ハーストの英断が、国民車の命を救います。

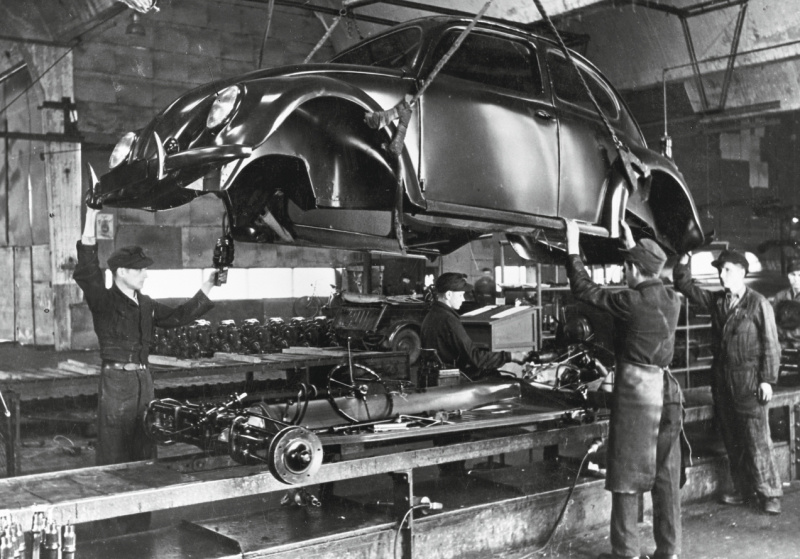

彼は自動車生産を再開させることでドイツ人に生きる希望を与えようと考え、廃墟となった工場を再興し、国民車の量産に踏み出しました。国民車に与えられた新しい名前は、フォルクスワーゲン・タイプI。しかし人々は、その甲虫のようなルックスから「ケーファー(ドイツ語でカブトムシ=ビートル)」と呼びました。

ここからビートルの伝説が始まります。終戦を迎えた1945年、すでに1785台のビートルが生産されたといいますから、人々がいかに懸命に働いたかが分かるでしょう。

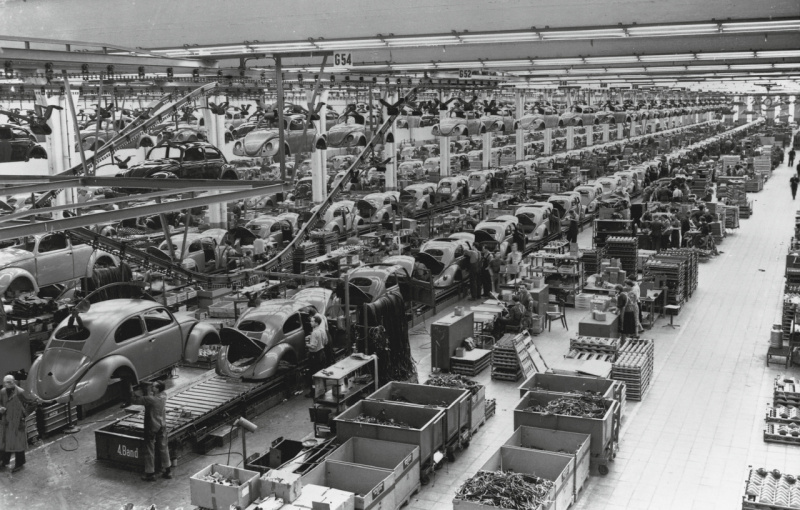

もともとの堅牢性の高さに加えて、先進的なパッケージングや優れた動力性能が相まってビートルは破竹の勢いで生産を伸ばしていきます。1946年には早くも1万台を生産、1949年にはアメリカ輸出が始まり、1950年代になるとブラジルやメキシコでの生産が始まりました。日本へ輸入されるようになったのは1952年のことです。