目次

■タイヤに起こる「スタンディングウェーブ現象」ってナニ?

自動車のタイヤは、ただくっつけていればいいわけではありません。

タイヤ溝に余計な砂利ははさまっていないか、サイドやトレッド面(接地面)に鋭利なものが刺さっていないか、小さくても穴はあいていないか…など、日頃から目を光らせていなければならない項目はいろいろとあります。が、中でも軽く見られているのが空気圧の確認です。

この空気圧が不足すると起きる「スタンディングウェーブ現象」について解説していきましょう。

●走行中のタイヤの変形を子細に見ると

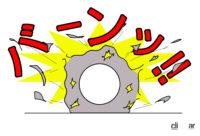

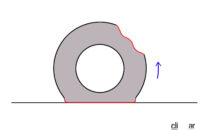

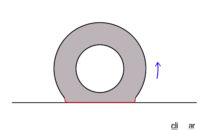

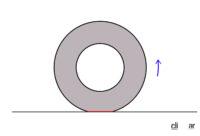

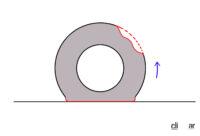

あたり前のことですが、タイヤは空気を入れて走ります。一見すると円であるように思いがちですが、完全な円ではありません。よく見ると、アスファルトとの接地部がつぶれて平らになっています。これはクルマの重みを受けているからで、このつぶれはタイヤ空気圧を規定圧にしていても必ず起きます。

さて、タイヤの材料であるゴム(正確にはプラスチックが多分を占める合成ゴム)も空気も弾力性を持っています。もしゴムに弾力性がなければタイヤは車重を受けても接地面はつぶれず、ゴムに弾力性があっても空気に弾力性がなければやはりタイヤはつぶれません。

では、平らになっていた接地部分が回転すると元の形になるのはなぜでしょうか。それは中の空気がタイヤの形を元に戻しているからです。その時はまた別の部分が接地して平らになる…。走行中のタイヤは、これを連続的に繰り返してクルマを前進・後退させています。

●空気圧が低いと起こるスタンディングウェーブ現象

いったん接地した部分は、タイヤが回転して次に接地する頃には元の形に戻っていなければなりません。そしてタイヤは円ですから、それはタイヤ外周どの部分についてもいえることです。

もしタイヤの空気圧が低いとどうなるでしょうか。

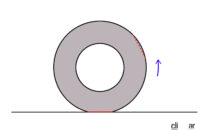

つぶれ量が多くなって接地面積が大きくなり、回転後の接地部分が元の形に戻るまでの時間が長くなります。内側から押す力が弱くなるのですから、復元に時間がかかるのは当然のことです。見た目にはアルファベットの「D」の状態になりますが、この「D」の形を保っている間はまだいいでしょう。たとえゆっくりであれ、接地部以外は元の形に戻っているわけですから。

逆にいうと、元の形に戻る時間が稼げるほどタイヤの回転速度が遅い=クルマの速度が低いからまだましといえるのです。

問題はこれが高速になったときです。

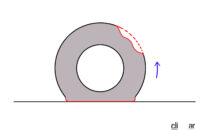

この項の頭で「…タイヤが回転して次に接地する頃には元の形に戻っていなければ…」と書きました。タイヤの空気圧が不足すると大問題になるのはこの点です。

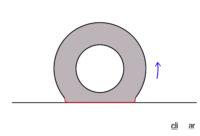

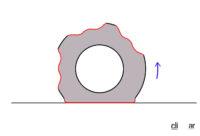

つぶれ量が大きい=タイヤ圧が低いということは、高速時に次に接地するまでの…すなわちタイヤが元の形に戻るまでの時間が足りないということになります。タイヤ形状が回復しないうちに接地するというのは、タイヤのグリップ力やクルマの安定性確保以前の問題です。

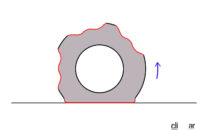

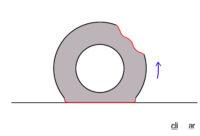

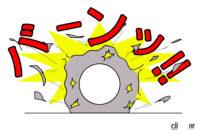

前図ではわかりやすいように、1ヵ所の変形で説明していますが、実際にはタイヤ周囲全体が変形したまま回転することになって全周が波打つことになり、最悪の場合、パンクをはるかに超えるバーストを引き起こすことになります。

これが「スタンディングウェーブ現象」です。

このスタンディングウェーブ現象による事故が高速道路で多いのはこのためで、タイヤが高速回転したときに起きるからです。とはいえ、タイヤ圧の低さと車速次第では、一般道50~60km/h走行時でも起きないとはいい切れません。

どこを何km/hで走る走らないにかかわらず、タイヤ圧は規定圧にしておくよう、常日頃から確認するようにしましょう。

●タイヤ圧はいくつがいいのか?

タイヤの空気圧はいくつがいいのか?「タイヤ圧を規定より上げれば接地面積が減るため、燃費が稼げる」など、いくつか説があります。

当然ですが、まずはそのクルマのメーカーが指定する値に合わせることが基本です。ほとんどのクルマでは、運転席ドアを開けた開口部のどこか、たいていはドアロックストライカー付近に、指定値が記されたプレートが貼り付けられています。

これは、まったく同じクルマでも年式によって数値が変わっている場合があります。一部改良などで、エンジン仕様の上で燃費が改善されたときなど、空気圧が上がる方向に変更されていることがあるのです。これはエンジンだけではなく、タイヤの圧力を上げることで燃費を稼いでいることを示しています。

また、タイヤ圧は取扱説明書にも記載されています…といいたいところですが、最新日産ノートの説明書を見たら、以前の日産車とは違い、「タイヤの指定空気圧は運転席ドアの開口部に表示してありますので確認してください」という文句と、その部位を示すイラスト掲載にとどまっていました。

これは世の中にアナウンスしない改良(ランニングチェンジ)で、燃費向上などの目的で随時、タイヤの空気圧を変更する可能性があることを示しているように思います。この書き方をしておけば、タイヤ圧変更だけのために取扱説明書を改訂しないですむわけです。

では、さきに書いた、よくいわれる「タイヤの空気圧を上げると燃費向上」はするのかどうか?

これは筆者の経験ですが、目に見えるほどの燃費向上効果は得られませんでした。むしろ変わるのは乗り心地のほうです。これはそのクルマの持っているサスペンションセッティングとの兼ね合いでもあるのですが、規定圧より0.1kn/cm2刻みで上げ下げしただけで乗り心地が劇的に変わる場合があります。0.1、0.2、0.3kg/cm2と上げるにおよび、圧の高いタイヤが受けた道の凸凹がサスペンションに伝わり、サスペンションで受け止めきれなかった衝撃はそのまま車体に達して乗員の振動、車内騒音がより顕著になってくるという具合です。

タイヤの溝の減りも要注意です。あまりに高すぎると、タイヤの溝の減りは、タイヤトレッド面の中央部ほど大きくなります。要するに全体が均等に減っていかないのです。

タイヤの空気圧を低くすると、いくらか乗り心地はよくなる方向に働きます。タイヤが柔らかくなるということは、クッションによる衝撃吸収がさかんになるためです。といっても、これもほどほどにしておくべきです。極度に下げると、ここで本題にしているスタンディングウェーブを引き起こします。

乗り心地、振動、騒音、減り(消耗)…。これらの点から、やはりタイヤの空気圧はメーカー指定のとおりにすることが一番いいでしょう。もちろん、乗り心地の好みは人それぞれですから、指定圧での乗り味が気に入らなければ0.1kg/cm2刻みで少しずつ上げ下げを試し、そのさじ加減がわからない場合は指定圧で走るのが確実です。

そうそう、忘れがちなのはスペアタイヤの確認。最近はパンク修理キットに取って代わられ、搭載が少なくなったスペアタイヤ(応急用タイヤ)ですが、収容場所がトランク床下で、普段目を向けない場所だけに忘れがちです。応急用タイヤの指定空気圧は、タイヤ径、幅にかかわらず、4.2kg/cm2ですので、こちらも確認をお忘れなく。

(文・写真・説明図:山口尚志)