理由は後述しますが、チバニアンをじっくり観たいなら、実はこのGWの後半がオススメなのです。もしまだGW後半の計画が決まっていないのならば、チバニアンへのドライブ、いかがでしょうか。

昨年の秋、その名前がニュースになった「チバニアン」。地球の歴史を刻む場所として国際的な模式地に申請されており、今年中にも正式に認定されるかも、といわれています。

さてチバニアン、なにがそんなにスゴイのでしょうか。地質学の分野のおハナシになりますが、説明していきます。

ことは磁力のお話です。皆さんご存知の通り、コンパスの針は北を示します。北がN極で南がS極となっているのを教わったのは小学校3年生くらいだったでしょうか。

しかし実は、このN極とS極、数10万年〜100万年単位で、入れ替わりを繰り返しているコトがわかっています。

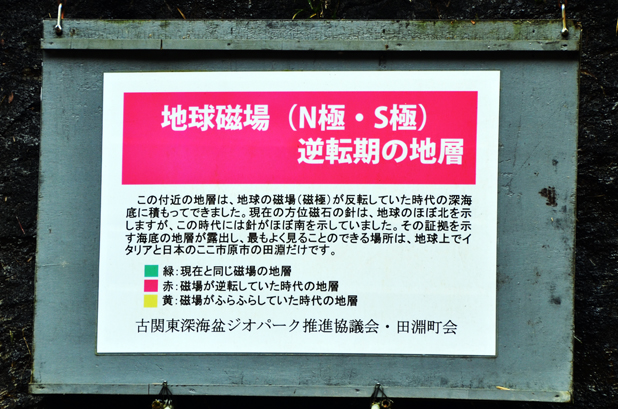

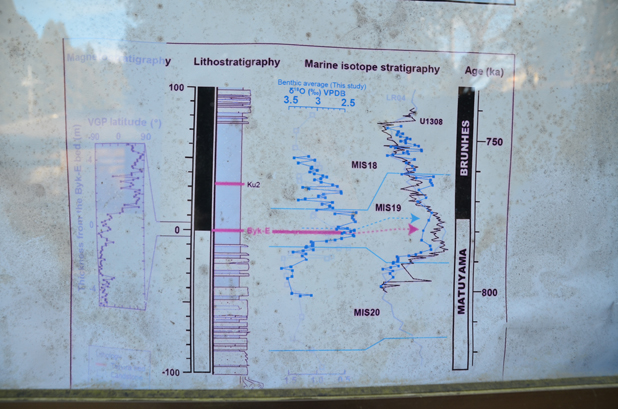

つまり、その昔(コンパスがあるとしたら)、N極が南、S極が北を示していた時期があったのです。現代とは磁極の方向が反対になるので、これを逆磁極期と呼び、今の方向を正磁極と呼びます。この磁極の逆転がイチバン最後に起こったのが77万年前。

この77万年前を、地球の歴史を示す地質年代の境界とすることになり、世界的にその境界がよくわかる場所(模式地)選びが始まりました。その候補として手を上げたのが、千葉県市原市のチバニアンと呼ばれている場所です。

チバニアンというのは、本当は場所の名前ではなく地質年代の名前なのです(候補地は「千葉セクション」と呼ばれています)。たとえば恐竜時代、中生代の白亜紀やジュラ紀などがおなじみですが、もっと新しく、そして細かい年代です。

新生代 第四紀 更新世 中期。

この中期と呼ばれているところを、その模式地である千葉に由来した名前、チバニアンと名付けようというワケなのです。もし、国際的な地質学の組織である国際地質科学連合で、前期・中期更新世の境界の国際標準模式地(GSSP)となると……「新生代 第四紀 更新世 チバニアン」と呼ばれることになります。

もし正式に決まれば、日本国内ではチバニアンが初、という快挙なのです。