目次

■船の世界もカーボンニュートラルで電動化へ

●お堀の中なら電動船も安心です

自動車は世界的に電動化が進んでいると言われています。そのためには、インフラの整備が不可欠で、急速充電器の普及が待たれるとも一般的に指摘されます。

CO2の排出は、全世界、全産業で進めていかなければならず、陸上のみならず、水上でもカーボンニュートラルが必要とされます。

しかし、船の場合、たとえば洋上でエネルギーが尽きたとなるのは命取りなので、長い航行距離と計画は必要不可欠であり、まだまだBEVのようにはいきません。

また、船の場合、ユーザーが好きなときに好きなだけ魚を追いかけたり、マリンレジャーを楽しむ使われ方だけでなく、定期航路を走る船も世の中にはたくさんあります。

ホンダでは、車両の電動化も行っていますが、船の電動化も実証実験で始めています。

ステージとなっているのは島根県の松江城のお堀です。こちらのお堀では、「堀川遊覧船」が1997年7月20日の海の日から、観光客のための遊覧、兼、移動の手段としてこれまでも利用されてきました。

●松江では最初から4ストロークで環境に優しいホンダの船外機を採用

実は運行当初から、ホンダの船外機が用いられています。こういったスタイルの船をイメージすると、船頭さんが長い竿を堀底に押し当てて航行するイメージもありますが、松江の堀川では泥の堆積があり、現実的でなく、かつ安定した運行のため船外機が採用されてきました。

その際にも、選ばれしはホンダの4ストロークエンジンでした。当時はまだまだ単純でコンパクトな2ストロークエンジンも普及していましたが、排気や音の問題から、堀川では4ストロークがすべての船に採用されてきました。

そして今回、その同じステージに電動モーターを使用する船外機が供されることとなりました。

採用されたのは同じくホンダのユニットです。

松江市では、「MATSUE DREAMS 2030」として、「夢を実現できるまち 誇れるまち 松江」という2030年の将来像を実現すべく計画しています。その中で、山陰の政治経済の中心、国際文化観光都市、自然豊かな環境主都となるよう目指しているわけです。

また、SDGsの一環として、脱炭素先行地域を決め、カーボンニュートラルの実現へと進んでいると言います。

当然、国宝の「松江城天守閣」を取り巻く堀川には、カーボンニュートラルを実現するパワーユニットで遊覧するのが適切、となるわけですね。

話をホンダの方へ向けると、ホンダは以前から船外機に4ストロークを採用してきました。それは2輪でも4輪でも同様ですが、同じパワーを得るためには小さく軽くシンプルに2ストロークが有利とされてきた反面、排ガスや燃費の面では4ストロークが有利とされてきました。結果的に2ストロークは安く作って売ることができました。

当時、CO2問題はもちろん、まだ自動車の排ガス規制すらなかったころ、安くてパワーの出る2ストロークが船外機の主流でした。そんな中、創業者の本田宗一郎氏は「水上を走るもの、水を汚すべからず」と断固として4ストロークにこだわったと言います。そうしてホンダが船外機を発売する1964年にホンダ最初の船外機「GB30」が登場します。エンジンはもちろん4ストロークで、単気筒、排気量171cc、最高出力4psのG30型ガソリンエンジン。しかもエンジン単体は、工具無しで脱着もでき、陸上での動力源としても使用できるようになっていたのだそうです。

近年、メーカーもユーザーも環境意識の高まりなどから、先進国では4ストロークが主流になりつつあります。

2022年にホンダが調査したところでは、台数ベースの世界市場で90.8万台の内、4ストロークが82%となっているそうですが、ホンダは100%、4ストロークを販売していると言います。

さてしかし、4ストロークですらカーボンニュートラルは実現が難しいとされており、波のない静かな堀の上を移動するには、電動モーターが最適というわけです。

●上半身はホンダ、下半身はトーハツの共同開発

堀川遊覧船に装着される電動推進機プロトタイプは、4kW出力の電動モーターによるパワーユニットを搭載し、この部分はホンダが担当。そして、下半身とも言えるギアケースやロアーユニットなどのフレーム領域は、トーハツによるもの。つまり、共同開発を行ったものです。

バッテリーは、電動スクーターや、コマツの電動パワーショベルなどにも採用されつつある、頭脳を持ったバッテリーパックと言われる「ホンダ・モバイルパワーパックe」を使用。搭載本数は2本で、普通の人でもおよそ20秒で交換可能となっています。

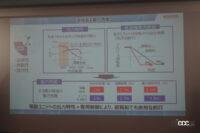

堀川の使用パターンでは、一艇で1日に8周を8時間で行い、2パックをワンペアにして、3ペアで運用するのだそうです。

現状使用中の9.9馬力ガソリンエンジン船外機に対するメリットとしては、振動で60%低減、時速5kmで5dBの騒音低減ができているそうです。もちろん、排ガス臭もありません。

また、堀川遊覧船全体を置き換えるとすると、年間CO2を47トン削減可能という試算もあると言います。

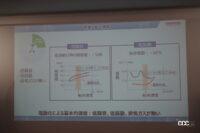

2輪の電動推進ユニットをベースとしていますが、2輪の場合極端に急激減速や逆転をさせることはありませんが、船外機用の制御としては、急激な逆転で細かな前後の動きを可能にするなど、船外機専用制御としているそうです。

ガソリン船外機に比べると薄型でスタイリッシュなデザインとなっていますが、これは単なるみた目だけでなく、制御ユニットを薄く広げることで、冷却効果にも貢献している訳あるデザインなのだそうです。

●遊覧船には電動推進機が最良の選択でしょう!

さて、実際に堀川で遊覧試乗しました。まずはガソリン船外機で遊覧します。遊覧船は全高が低く、屋根の部分に腰をかがめて入っていくことになりますが、座ってみると快適です。船頭さんが手慣れた感じでエンジンを始動し、片手でアクセルスロットルと方向を変えるティラーハンドルを操作します。

船頭さんは頭にヘッドセットを装着し、マイクを通じて松江や松江城の歴史や、堀川についての解説をしてくれます。

エンジン音については、ウルサイというほどではありませんが、それなりに音は聞こえます。振動も然り。また、ごくたまにですが、風向きや船の進行方向によっては排ガスの臭いがお客さんに嗅がせられてしまうことは避けられません。

そして、電動推進ユニットでの遊覧試乗です。まず、船頭さんがヘッドセット・マイクを付けていません! それだけ音が静かで解説の声が聞こえるのです。エンジン音はもちろんありませんが、ギア音がやや耳に届き、無音を想像すると、意外にも音はするなぁ、という印象です。但し、この音に関しては対策も講じる目処は立っているのだそうです。

そして、エンジンに比べ低いため、観光には欠かせない見晴らしが良くなります。臭いもありません。

船頭さんによると、小回り性がまったく違うのだそうです。全体を小型化できたことで、車で言うハンドルの切れ角が大きくなり、その場旋回に近い方向転換ができるのだそうです。これは堀という幅が限られた水面で使用するにはとても便利ですね。

現状では1艇での実証実験とのことですが、より実用に即した全艇電動化を願いたい気持ちになります。それくらい静かで動きの良い電動推進機は限られたルートを楽しんで航行する遊覧船には最適です。

●ヤマハ発動機の電動推進ユニットとどう違う?

ところで、電動推進船外機ユニットといえば、ヤマハ発動機(以下ヤマハ)でも「HARMO(ハルモ)」を発表、一足先に実証実験を行っています。

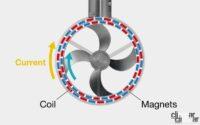

ヤマハの場合、従来の船外機のエンジンをモーターに換えたのではなく、スクリューをモーターにしたような革命的な推進機となっています。

スクリューがモーターになっているということは、その部分が水中に浸かっており、ほぼ、音は空気中に伝わってきません。ほぼ無音です。デザインもコンパクトで非常にスタイリッシュです。

しかし、ヤマハの場合、すべてが専用設計であり、量産によるコストダウンや、運用以降の知見や知識もこれからという部分も多々あることでしょう。バッテリーをどうするかについても、決まっておらず、試乗した際は鉛バッテリーで運行されていました。

ホンダの電動推進機では、これまで世界中で使われてきたスクリューを使用し、エンジンをモーターに差し替えることで成立させています。つまり、これまでになかったものはひとつもないのです。バッテリーの運用も、リチウムイオンバッテリーで、充放電の制御も研究されたものを使用する前提です。

理想的なものを追いかけてこれまでになかったものを生み出すヤマハのアプローチも素晴らしいですが、本当に実用化されるのか、未知数な部分も大きく残っています。特に推進機の不具合は致命的となるゆえ、採用には慎重にならざるを得ません。

対して、これまでの実績があるものを組み合わせ、できるだけ早く実用化に持ち込もうとするホンダの姿勢も現実的で納得行くものがあります。音がもう少し下がればより理想に近くなります。

この対比を見て、両社の歴史を思い浮かべました。

ホンダのバイクの原点が自転車に発動機(エンジン)を取り付けた「カブ(スーパー・カブの前身)」であり、今あるものを利用していち早く人々の役に立ちたいという精神に対し、ヤマハは2輪メーカーとしては最後発組で、最初の「YA-1」は国産2輪ではあり得ない4速ギアを採用するなど画期的で、浅間火山レースで125ccクラスの上位を独占したのが当時のエピソードです。

船舶用電動推進ユニットへのアプローチもまったく似ている気がします。

どちらが良いとか悪いではなく、お互いがライバルの存在であってこそ、切磋琢磨して技術も商品も発展することに間違いありません。そうして日本から船舶用の電動推進ユニットが羽ばたいて行ってほしい。そういう意味で、今後ともHY戦争(YH戦争?)は続いていってほしいものです。もちろん、環境に配慮しながらの正当な闘いをお願いします。

(文・写真:クリッカー編集長 小林和久)