【第2回・2020年7月2日公開】

20世紀に入り、一大産業としての自動車の製造・販売が第一歩を踏み出しました。発明された自動車が、一部の富裕層のためにあり続けてきたのがヨーロッパなら、富裕層のみならず、一般のひとびとにまで広めてモータリゼーション(自動車大衆化)を果たしたのはアメリカでした。一方のわが日本は大きく後れを取り、本格的に自動車産業に取り組み始めたのは戦後になってからです。

第1章 自動車の発明とマツダの始まり

その2.日米欧、自動車産業の幕開け それぞれの形

●欧州の自動車産業

1895年、パリとボルドー間(1183km)で世界初の自動車レース「グレートレース」が開催され、まずそこで自動車というものが大きな注目を浴びました。

ガソリン車15台、蒸気自動車6台、電気自動車1台が参加。完走した9台のうち8台がガソリン車となり、ガソリン車の耐久信頼性の高さが実証されたのです。

この頃からガソリン車が、従来の蒸気自動車と電気自動車を圧倒して主役となりました。また、それまでバー状であったステアリングが円形となり、タイヤもリジットから空気入りとなって乗り心地や操縦性も飛躍的に向上しました。

特にガソリン車の生産をリードしたのはフランスのド・ディオン・ブートンで、1900年には1500台のガソリン車を販売しています。

その後1919年にはシトロエンが設立され、欧州で自動車の大衆化に貢献しました。

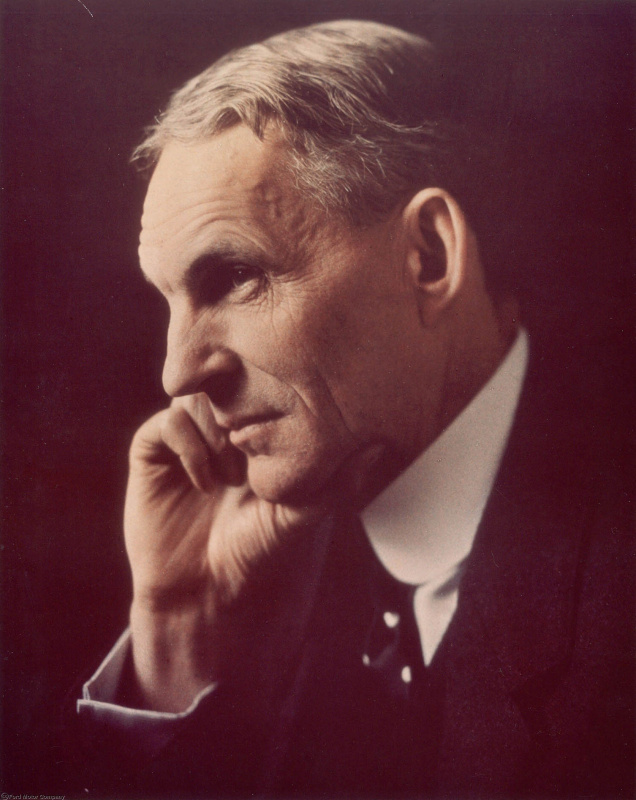

●自動車の育ての親「フォード」の大量生産

手の届かなかった自動車を誰でも手に入れられる存在にしたのは米国のヘンリー・フォードです。

エジソン照明会社のチーフエンジニアを務めていたヘンリー・フォードは4輪自動車を独自に製作し、1903年に「フォード・モーター・カンパニー」を設立しました。

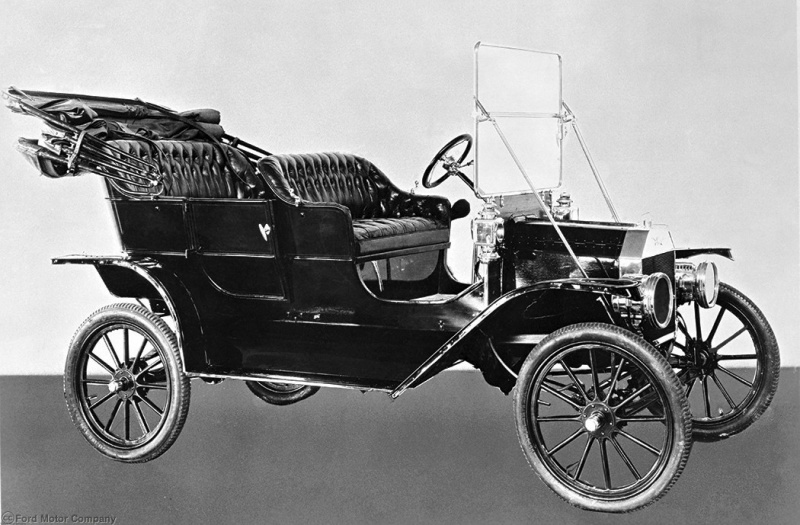

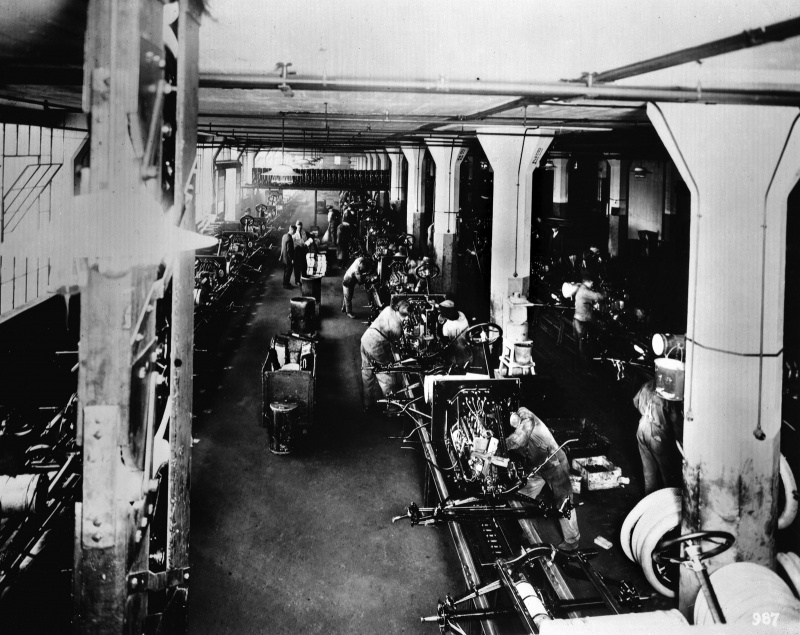

それまで他社は富裕層だけを相手にする車づくりをしていましたが、1908年に発売を開始した「T型フォード」は優れた性能と低価格を武器にしたことで爆発的な普及を見せ、自動車の大衆化を実現したのでした。

1913年にはベルトコンベアによる「ライン生産方式」を導入、大量生産によってさらに販売価格を抑えることに成功しました。1916年には販売台数が47万2千台に達し、1918年にはとうとう、米国で保有される自動車の半分がT型フォードになりました。

T型フォードが米国でモータリゼーションが起こしたのです。

高い生産効率と低コストを両立させた大量生産技術を確立し、自動車産業の構造変革を成し遂げたヘンリー・フォードは、「自動車の育ての親」と呼ばれています。

●日本の自動車産業

日本では世界から100年以上遅れた1904(明治37)年に初めて、山羽虎夫製作の「山羽式蒸気自動車」が登場しました。また、1907(明治40)年には吉田慎太郎と内山駒之助によるガソリン自動車「タクリー号」が製造されました。

しかし部品はすべて米国製であったため、実質的には国産車とはいえませんでした。日本の自動車の創生期は、ほとんど輸入車が占めていたというのが実情です。

純粋な国産車は、1914(大正3)年に製造された、いまの日産自動車の前身となる快進社の「脱兎号」です。

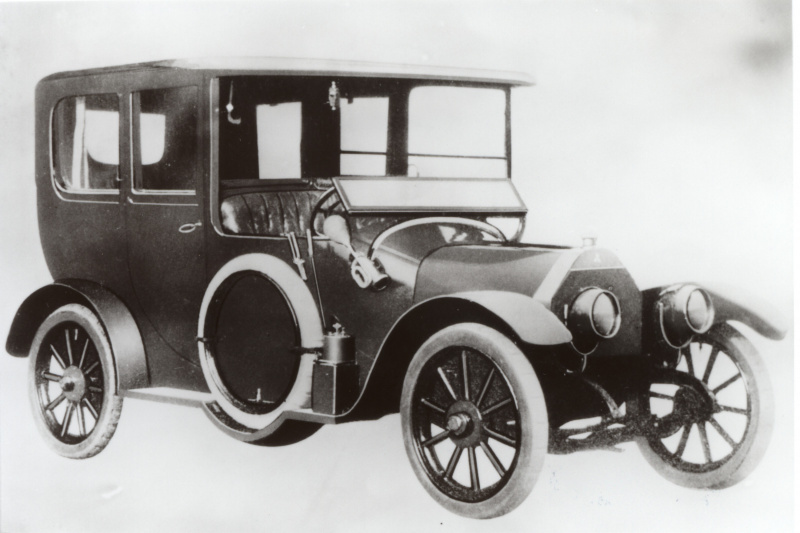

その後1918(大正7)年に、日本初の量産乗用車として三菱「A型」が誕生しました。しかし米国フォードやGMとの技術差は大きく、日本市場は米国製の自動車が席巻していました。

昭和に入って日本フォードと日本GMが設立されるとさらに輸入車の台数が増したため、国産車のシェアはわずか1~2%程度にとどまりました。

その後第二次世界大戦の勃発とともに世界の自動車産業は一時的に停滞時期に入り、軍用として保護育成されました。

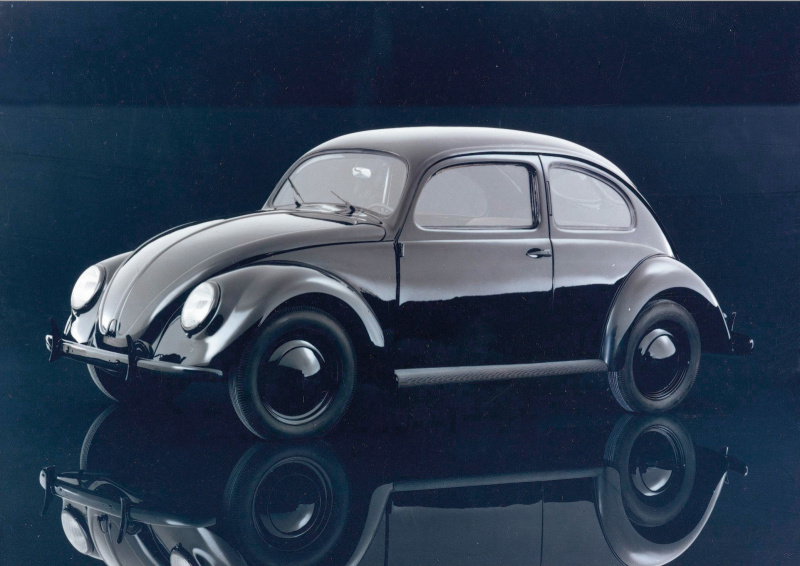

代表例はドイツのフォルクスワーゲンで、当時のアドルフ・ヒットラーの全面的な支援の下、1937年に国策企業として誕生しました。

ヒトラーが掲げた「国民車構想」に沿って、タイプ1(後のビートル)ワーゲンの生産を始めました。タイプ1の設計者はかの有名なフェルデナント・ポルシェです。

■年表・自動車発明時の主要なトピックス

・1769年 二コラ・ジョセフ・キュニョーが蒸気自動車を発明

・1873年 英国で4輪電動トラックが実用化

・1886年 ニコラウス・オットーがガソリンエンジンを発明

・1886年 カール・ベンツが4サイクルガソリン3輪車「モトールヴァーゲン」を発明

・ゴットリーブ・ダイムラーが4サイクルガソリン4輪自動車を発明

・1895年 バリ-ボルドー間の世界初自動車レースが開催

・1897年 ルドルフ・ディーゼルがディーゼルエンジンを発明

・1908年 T型フォードの生産開始

・1918(大正7)年 日本初の量産乗用車である三菱A型誕生

・1919年 フランスでシトロエンが設立される

・1938年 ポルシェがヒトラーの支援を受け、フォルクスワーゲン タイプ1(後のビートル)を開発

(Mr.ソラン)

第3回につづく。

【関連記事】

第1章・自動車の発明とマツダの始まり

その1.自動車を発明した偉人たち(第1回・2020年7月1日公開)