目次

■ウェットタイヤの消耗がセッティング+ドライビングでこんなに違うとは…

●記憶に刻まれるべき劇的な結末に向けて

31周のレースも残すところわずか2周、という雨の鈴鹿のメインストレートを駆け下っていった2台のSF19。定石どおりに1コーナーに向かうコースのイン側を走る野尻智紀に対してアウト側にマシンを振って並びかける松下信治。その加速の先、1コーナーへの「飛び込み」で松下は圧倒的な速度差を見せて外側から一気に野尻を抜き去って前に出た。剥き出しのタイヤ8本が巻き上げる水飛沫のカーテンの中で演じられたこの一瞬を目撃したグランドスタンドの人々からは、何秒間か止めていた息を深く吸い直したかのようなどよめきが上がったのだった…。

今シーズンのスーパーフォーミュラの戦いは、4月上旬にまず富士スピードウェイで開幕2連戦。そこから中1週を空けてここ鈴鹿サーキットで第3戦が開催されたのですが、日曜日は雨。その中で繰り広げられた決勝レースは、ここで事実上の決着をみたのでした。こんなドラマチックな状況がどのように形作られていったのか。それを私の視点から、そして前2戦と同じようにこの時の計時データを整理して眺めながら、読み解いてみることにしましょう。

●SF19+ヨコハマ・ウェットタイヤの「レースデータ」がない

改めて振り返ると、スーパーフォーミュラ「全日本選手権」を戦うマシンがSF14からSF19へと切り替わってからの3シーズン、レースのスタートからゴールまでをウェットタイヤで“走り切った”のは2019年第4戦の富士、翌年からインディカーに戦いの場を移すことになるA.パロウが勝ったあの1戦だけ。昨年の第3戦オートポリスもかなりの雨量でしたが、それゆえにレースは4.674kmを13周したところで赤旗中断、そこで終了となってG.アレジが初めての勝利を手にしました。ここまでの2シーズンと今季2戦の中で、フルウェットで戦ったレースはこれだけです。

つまり、SF19と現行ウェットタイヤの組み合わせになってから、鈴鹿での決勝レースが雨、濡れた路面とはいえタイヤに厳しい鈴鹿でウェットタイヤを履いて180kmのレース距離をフルに走り切る、という状況はこの日が初めてだったのです。

レースウィークの始まりである土曜日のフリー走行はこの時期らしい爽やかな天候、もちろん路面は乾いていて、このセッションの終盤、予選アタックのシミュレーションでは多くのマシンがシーズン前のテストで入手した12セットをうまくやりくりして残していた新品セットを履いて出ました。予選ももちろんドライ。そして2週間前の日曜日・第2戦の時以上に“一発”のアタックを成功させた野尻がポールポジションを獲得。

しかし一夜明けて日曜日の朝、私がホテルを出た7時半にはクルマのフロントウィンドウに雨粒が…。決勝レースに向けてマシンの状態を整えるための30分間、朝のフリー走行が始まった8時45分には南北に長い鈴鹿のコース全体がウェット路面になっていました。そこを走ってみた各車、この段階でウェットタイヤの消耗が予想以上に厳しいという現実に直面していたのです。レース後に、優勝車両担当エンジニアをお招きして「勝利に至る全景」を語っていただくステージイベント、テクノロジー・ラボラトリーで、松下車を手掛ける田坂泰啓エンジニア(以下、“E”と略します)によれば「4周でダメになっちゃう」ほどだったと語っていました。

ここで田坂Eとしては「ウェットタイヤを守る」マシン・セッティングに、それもSF19ではとくにフロントタイヤの消耗が先行するので、そこを注視したセッティングを施して決勝レースに臨むことにする。つまり「フロントを切り込んだままコーナリングするとタイヤがキツくなるので、そうしなくても曲がって行けるように」したのだということです。とくに旋回の後半、加速に移るところで、駆動力を加えるとリアから押し出されるようにして旋回円が外に膨らみ、そこでフロントタイヤを切り込んだまま“押して”しまうことになる、いわゆる「プッシュ・アンダー(ステア)」が顔を出さないようにすることが鍵になっていたはずです。

そもそもウェット路面ではタイヤの摩擦力がドライよりもかなり低くなる、すなわち減速~旋回~加速で車両全体に加わる慣性力が小さくなるので、その分だけサスペンションを動きやすく、瞬間的な荷重移動を抑える方向にばねやアンチロールバーを“柔らかく”する。これが基本。高木虎之介が2000年に当時のF3000全日本選手権を10戦8勝で制覇した時の担当に始まり、言うならばトラック・エンジニアとしては大ベテランの一人。かつ時として大胆に挑戦的な戦略を仕掛けてくる印象が強い田坂Eだけに、この日の鈴鹿でもかなり大胆なセットアップを仕込んだのではないかな、と想像したくなるのです。

これに対して野尻車を担当する一瀬俊浩エンジニアは「(決勝レースを前に)ある程度の対策はしたつもりだったんですが、映像でクルマの動きを見ていると曲がりにくそうにしてましたね。もう少し安定性を落として(=向きが変わりやすいようにセッティングを振って)もよかったのかな…」とレース直後に振り返っていました。

こんなふうに、外からはほとんど同じに見えるワンメイク・フォーミュラでも、様々なセッティング要素の組み合わせによって、そしてまたドライバーの運転操作のリズムやタイミングによって、その運動特性はかなりの変化を見せるものなのです。とりわけこの日のようにタイヤと路面の間で発生する摩擦力が低くなった路面では。

●ウェットタイヤの消耗がラップタイムから見えてくる

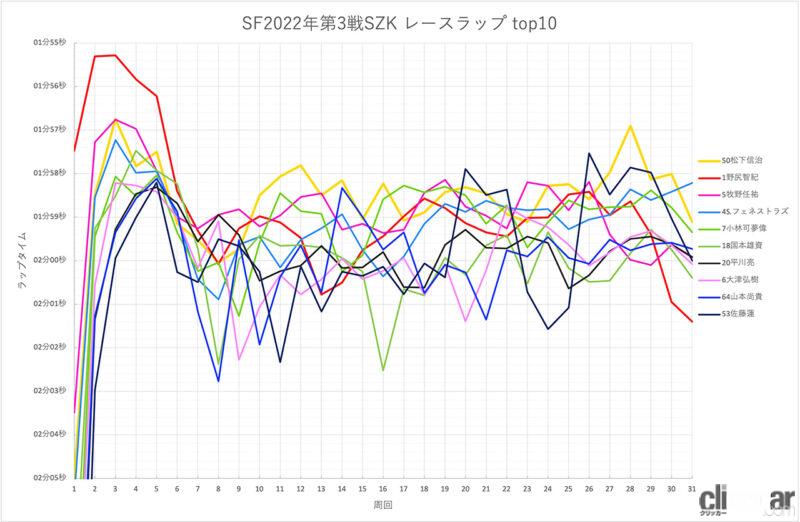

ここでまた、優勝車両から10位まで各車の毎週のラップタイムを整理したグラフを見ていただきましょう。

ポールポジションからクラッチをジャストミート、ホイールスピンも最小限で加速し、トップで1コーナーに飛び込んでいった野尻は、車列の一番前で視界がクリアなことも生かして、一気に他を引き離すペースで周回。このレースのファステストラップも3周目に記録しています。この時点では降雨量も多めで路面を覆う水膜も厚めだったけれど、新品状態のウェットタイヤは溝深さもまだ十分で排水性も高く、ブロックの角もシャープなのでそこには路面の微小凹凸をとらえる「エッジグリップ」もある、という状態だったのです。

でも走るにつれて摩耗が進むとこの両方が徐々に落ち、さらにブロックが接地時に摩擦しつつその力を受けてブロックが捩れるように変形を繰り返すことで発熱するのです。これがある温度域を越えるとコンパウンド・ラバーの中の高分子結合が弱まって、グリップに腰砕け感が出てきたり、路面に擦られる状況でゴムがちぎれるような摩耗を起こします。さらに温度が上がるとゴムの中に練り込まれている揮発性物質が気化、小さな気泡を生じます。これが俗に言う「ブロー」。走り終わったタイヤを見ると、ブロックに円形の痕跡が残っている、あれです。

今回、レース後に何車かのタイヤ表面を視認したところ(フィニッシュ直後は車両補完されるのと、こちらもステージがあってちょっと忙しいので写真は撮れなかったのですが)、例えばフロントタイヤの外側からショルダーにかけてほとんど溝が消えるほど摩耗していたマシンが何台も、そしてリアタイヤの内側ブロック列(ネガティブ・キャンバーが付いているのでここが最も強く路面に当たる)全体に点々とブロー痕が残るマシンがほとんど。むしれ摩耗も様々に出ていました。そんな中で松下車のタイヤは4本とも「きれい」だったのです。

野尻は、こうしたタイヤ表面の状況をコックピットで精密に感知できる数少ないドライバーの一人。6周目から一気に毎周3秒以上もラップタイムが落ちているのは、後続との間隔が開いたところで「タイヤをフィニッシュまでもたせる」ことに意識が切り替わったのではないのでしょうか。そこからラップタイムが2、3周の周期で上下を繰り返していました。遅い周は2分00~01秒、そこから何周かかけてタイムを上げていって1分58秒台の半ばまでペースアップ。でも1周だけでまた下げてゆく。これだけのペース変動は、野尻としてはとても珍しく、ということはタイヤと“相談”しながらその時々にタイヤをできるだけ傷めないようにドライビングしていたのではないのでしょうか。

一方、松下はといえば、直前を走っていた坪井翔のペースががっくり落ちた7~8周目はそれに付き合わされたものの、坪井がたまらずタイヤ交換にピットに向かったところからは1秒幅の中で上下を繰り返しながら前を走る牧野任祐に迫ってゆくのです。「松下も(タイヤの状態を体感しながら)ペースが波打っていたけど、野尻よりずっと変動幅が小さい波でしたよね」とは、レース後トークでの田坂E。

31周レースの13周目あたりで「雨の量が少なくなってきました」と三浦愛さんのピットレポート。水膜が薄くなるにつれて先ほど説明したトレッド・コンパウンドの発熱が増え、タイヤが傷みやすくなる。ここで松下のピットからは本山哲監督が「タイヤを冷やして」と繰り返し無線で指示していたと、これも田坂Eの証言。松下はそのアドバイスに応えて、鈴鹿の2本の直線では皆が走るレーシングライン(当然、路表面に乗った水がタイヤによって踏み分け巻き上げられる)を外して、水の多い路面を拾って走っていたのを目撃しています。

●「鬼ブレーキ」で攻められる時、松下は強い

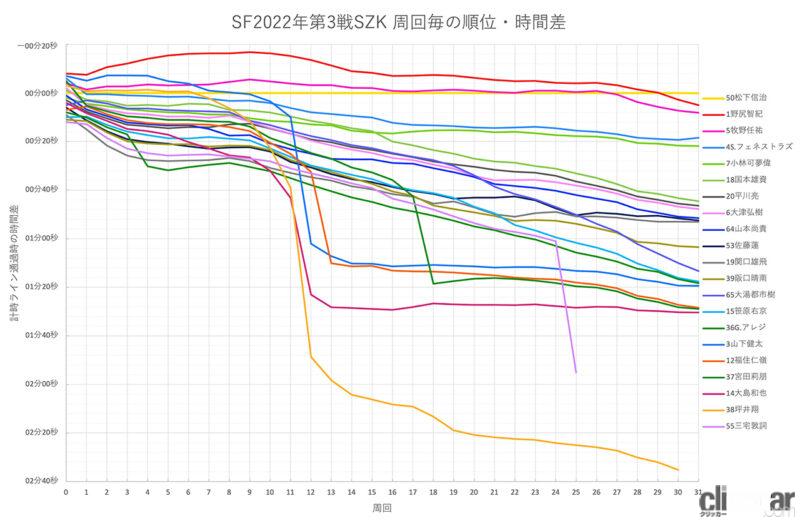

ここでもうひとつグラフを紹介しましょう。優勝した松下を基準に、参戦各車が計時ライン(鈴鹿ではピットビル最終コーナー側角からコース上に引かれたチェッカー模様のライン)を通過した毎周の時間差をプロットしていったもの。つまり各周の順位とギャップが同時に見られるようになっています。

ここでまず注目したいのは、0(この軸上には各車がスターティンググリッド順に並べてあります)→1周目にかけて、松下の線(水平)と交差しているのが4車(S.フェネストラズ、宮田莉朋、大津弘樹、国本雄資)。スタートダッシュで松下はグリッドでの9番手から一気に5番手に上がりました。「スタートはすごくうまいよね」(田坂E)。その田坂EがB-MAXチームに招かれて松下車を担当することになったのは昨年途中、第3戦オートポリスからでしたが、あの時も雨と霧の中、スタートではフライングぎりぎりの蹴り出しからコースの端すれすれを走ってごぼう抜きしていったのが思い出されます。

今回はその5番手から、前に述べたように坪井を追走。坪井と、その前を走っていた山下健太(スタート直後の1コーナー入口では一瞬、野尻に並びかける所まで行った)が共にタイヤの消耗に苦しんでピットに駆け込むと(順位・時間差グラフの線が一気に下降している)、松下の前を走るのは野尻と、スタートダッシュに成功した牧野の2車だけになりました。牧野との“接近戦”はレース半ばから12周回にわたって続いてゆきます。

牧野も、私がレース後に目視したところではフロントタイヤの消耗が進み、松下を押さえ込むのが苦しくなっていったことがうかがえます。25周目、西ストレートでオーバーテイクシステム(OTS)を作動させた松下は130Rからシケインに向けてブレーキングをぎりぎりまで遅らせて牧野のインに飛び込みますが、ここは牧野も譲らずシケインひとつ目の右ターンを並走、次の切り返しでインを取って、最終コーナーに向かう立ち上がり加速で前に出ました。松下はこのアタックでOTS・レース中に使用可能な200秒間の中で残していた29秒を使い切っています。そこからの26周目、牧野は何とか1分58秒184までペースを上げて逃げるのですが、互いの間隔は詰まったまま。27周目の西ストレートで牧野はOTSを発動するのですが、松下は130Rからシケインに向かうブレーキングで一気に差を詰め、再び牧野のインに飛び込む。急減速終了に合わせた向き変えの動きも鋭く、フロントが回り込む動きを作りきれない牧野は抵抗できずに2番手のポジションを譲らざるを得なかったのです。「ブレーキは凄いよね、『鬼ブレーキ』」と、彼のドライビングをデータでも詳細に見ている田坂E。もちろんその、タイヤのグリップを使い切るところまで入り込み続けるブレーキングと、そこからターンインにつなげるドライビングに即したマシン・セットアップに、とりわけ知恵を遣っているとのことでした。

28周目に向けて前が空いた松下は一気にペースを上げます。2番手に上がった直後の計時ラインで3.170秒あった野尻とのギャップを1周で1.436秒まで削り取り、まもなく残り2周、という29周目のシケインでは野尻のマシンのリアエンドに自車のノーズが接触するほどの距離ゼロまで詰めました。そこからの最終コーナー、そしてメインストレートの加速で野尻は200秒を残していた、つまりそれまでまったく使っていなかったOTSを作動させるのですが、OTSがもうない松下が直線加速で遅れを取らない。

オンボード映像を確認すると、この前から野尻のフロントタイヤには左右とも、外側列のブロックが削り落とされたような黒い帯が映っています。コーナーでフロントの回り込みが極端に悪く、立ち上がり加速に移るのが遅れる状態に陥っていたはず。コーナーへのアプローチでもフロントタイヤをいたわりつつ、その反応を確かめながらコントロールするしかなく、松下の攻めを凌ぐどころか、そこでもっと大きな傷を負う、つまりフロントからコースアウトしてレースを失うようなことになってしまう…。野尻はそんな感覚の中でゴールを目指していたのではないのでしょうか。

こうして、このストーリーの最初のシーンが演じられたのです。そこから2周を走り切って、松下にとって初めての、そして2017年からスーパーフォーミュラに参戦し一昨年からはヨーロッパ挑戦から戻った松下にシートを提供したB-MAXチームにとってもこのカテゴリーで初めて手にする「勝利の時」が訪れたのでした。

(文:両角 岳彦/写真(特記以外):JRP)