目次

■排ガス、販売、金融危機、そしてカーボンニュートラルと理由は様々

●1964年のF1デビューと65年の初優勝した第1期、第2期はウイリアムズ、マクラーレンとの黄金期

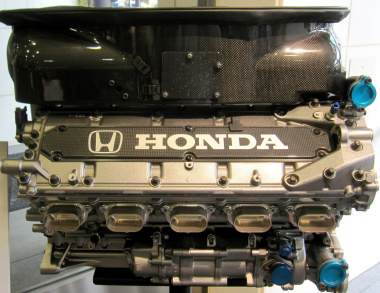

1964年F1世界選手権シリーズにホンダがデビュー。翌年1965年、エンジン排気量1500cc規定最終年の最終戦メキシコGPで、リッチー・ギンサーがホンダRA272をドライブし初優勝。

そして、排気量規定が3000ccとなって2年目の1967年イタリアGPで、RA300を駆ったジョン・サーティーズがジャック・ブラバムを0.2秒差に下しホンダ2勝目を記録。

国産F1マシンの活躍にレースファンならずとも興味を抱いたもの。

しかし、国内では大気汚染が問題化し、その対応を迫られることとなり「低公害型エンジンの開発に自動車メーカーとして全力傾注する」という理由から1968年でF1活動を休止したホンダだったが、1983年にはスピリッツ・チームにエンジンを供給する形で復活。

この第2期において、ウイリアムズ、マクラーレンといった強豪チームとタッグを組んでからは、まさにホンダ・パワーにおける黄金時代。

1986~87年はウイリアムズ、1988~92年はマクラーレンがコンストラクターズ・チャンピオンを獲得。1987年には中嶋悟選手がロータス・チームの年間契約ドライバーとして参戦。1988年はマクラーレンが16戦して15勝する快進撃。

バブル景気と共に「ホンダなくしてF1を語るなかれ!」という社会現象を巻き起こしたもの。

とはいえ、F1界においては、エンジン・サプライヤーに対して「シリーズ・チャンピオン」の称号はなく、国内向け宣伝用に「ホンダ・パワー6年連続勝利」と謳う以外ない“もどかしさ”はあったはず。

そして、通算69勝した第2期も、自動車販売不振を理由に1992年をもって10年間の活動を休止。そこに見え隠れするのは、「販売不振」を理由に技術屋グループ全盛を阻止して、自身の社内的立場を優位に導きたい経理営業系の事務方グループ。

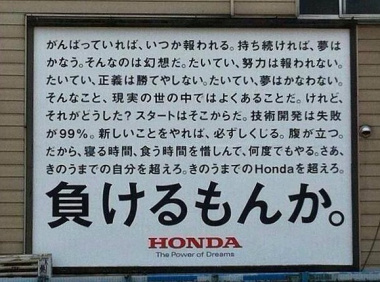

技術畑と事務方畑の社内的暗闘というのは、どこのメーカーにもあるもの。それが、F1再開→休止→再開→休止→再開→休止といった、まったく発展性のない連鎖が繰り返されている事実と符合する。

●第3期はリーマン・ショックの影響、第4期は2050年カーボンニュートラル実現へ向け撤退を発表

第3期が再開されたのは8年後の2000年。再開となれば「レースはホンダのDNA」などと、耳触りの良いコメントに思わずエールを送ったもの。そして、技術屋グループとしては、F1での勝利はエンジン・サプライヤーではなく、本来の意味の「F1チャンピオン」。それはシャシー+エンジンの純粋ホンダ・マシンであるべきだ、というF1活動完遂こそ本田宗一郎の願いのはずというホンダイズム信者的社員の念願であり、第3期はまずはB・A・Rチームにエンジン供給する形で参戦し、2006年には株式買収に成功し39年ぶりのオール・ホンダ優勝を記録。しかし、それも2008年には「サブプライムローンによる金融危機」いわゆるリーマン・ショックをもってF1活動は休止ではなく「撤退」されることになった。

第4期としてF1活動が再開されたのは2015年。マクラーレン、トロ・ロッソ、レッドブルといったチームにパワーユニットを供給し4勝。

しかし、とうとうというべきか、またまたというべきか、2020年10月2日「2050年カーボンニュートラルの実現」を目指し「経営資源を集中させる」との理由のもと、2021年をもってF1活動からの撤退が発表されたのである。

こうして列記していくと、本田技研工業という会社に「自動車文化を構築していく理念」たるものが存在するのか疑問が生まれる。いちばんの被害者は、本田技研工業のモノ作りに感銘を受けて入社した社員の方々。そして、私にとっては身近に感じるレーシング・ドライバー育成ステップに飛び込み「F1ドライバー」を目指そうと考える若者が不憫でならない。沈もうとしている太陽を見つつ、何年か先の新たな日の出を、あなたは待てるだろうか。

(文:熊谷 睦/アシスト:永光 やすの)