目次

■タイヤ交換の「対称的」な戦略がもたらした素晴らしい最終攻防レース

●晴れ・ドライ。でも路面の変化はかえって難しい。

今季のスーパーフォーミュラ・シリーズは、終盤2イベント、ここモビリティリゾートもてぎと10月末の鈴鹿サーキットがともに「週末2連戦」。つまり土曜日、日曜日それぞれに午前中に予選、午後に決勝レースを走るというタイトなスケジュール。

もてぎでの2日目は、前日の決勝レースを目前にした雨の来襲とは一転して、ドライ路面での戦いになることが朝からはっきりしていました。でも予選が始まろうという時でも空はまだ雲が多め。気温は27℃で路面温度は32℃。しかも昨日の雨で路表面に付着していたであろうタイヤ・トレッドの「溶けゴム」も流れてしまい、路面の「グリップ」は低下し、そこに泥などの汚れが乗っているところもあるはず。でもそれを確かめる走行時間枠もなく「ぶっつけ本番」の予選Q1となるのが、この「週末2連戦」のフォーマットなのです。

そんな中、まずは9時15分からQ1・A組の走行開始。ここは10分間なので開始直後に1周、あるいはアウト・インの2周をしても、新品タイヤを2周使ってウォームアップしてからアタックに入るための約5分間を残すことは可能。というわけでA組11車の中でも8車が即コースイン。そこで笹原右京のマシンがヘアピンで減速しきれずにコースアウト、グラベルベッドにつかまってしまう。後で確かめたところ、マシン側にトラブルがあったとのこと。これでいったん走行中断。残り時間6分25秒での走り直しとなりました。

このA組では5車が、そしてB組では4車が「ノックアウト」されるのですが、B組では宮田莉朋がアタックランに入れず、大津弘樹、坪井翔も5車のノックアウト組に名を連ねることになってしまいました。

そしてQ2。さすがに昨日の「残り時間ゼロ」(後になるほど「路面が良くなる」はず)を狙いすぎた混雑は繰り返さないようにと、各車それなりの間隔を取ってアタックラップへ。でも先頭で走ってきた大湯都史樹が出したタイムがセッション最速となり、その2台後ろから来た野尻智紀が0.184秒の差でQ2進出の12車が全てアタックを終えてみると3番手。その後ろから計時ラインを通過した山下健太が野尻から0.085秒遅れ、続いて戻ってきたS.フェルナンデスが野尻を0.035秒しのぐ、というSFらしい僅差の展開で、この4人が午後の決勝レースではスターティンググリッドの前2列を占めることになったのでした。

●スタートから「二人」が見せた「鍔迫り合い」

そこから4時間余、この日はドライ路面で決勝レースが戦える状況になって、コース上の気温は31℃、路面温度45℃と、例年の「夏のもてぎ」ほどの暑さではないにしても、この時期らしい気候になった中、14時30分定刻にフォーメーションラップに向け、各車がグリッドから発進。1周・再整列を終えて5連レッドライトのスタートシグナルが1.2.…5と点灯、ブラックアウトの瞬間からレースが始まりました。

この時、最前列左側のセカンド・ポジションにいたフェネストラズの「蹴り出し」が一瞬遅れます。後でオンボード映像を見直すと、パドルを戻す指先の微妙な感触を求められるクラッチミートの瞬間、エンジンが一瞬ストール気味になり、回転が落ちたところからトルクが回復して加速が強まるところでターボ過給効果が一気に立ち上がって1速加速でホイールスピン、という状況だったように見受けられます。

このフェネストラズの左側をきれいに加速していった野尻は、1コーナーへのアプローチに向けてマシンを右に寄せてフェネストラズの前を塞ぐ。この二人の直後をダッシュしていった山下は逆にアウトへと進路を取って、1~2コーナーを回り込む時には野尻の背後へ…。その前にはクリーンスタートを決めた大湯がいて、ここで大湯-野尻-山下-フェネストラズ…という隊列が形作られました。

そのすぐ後方では平川亮と関口雄飛のチーム・インパル同士が接近戦を展開。この二人、予選Q2でも1/1000秒の超僅差で6、7番手を占め、スタートではまず平川が1コーナーで、続いて関口が3コーナーへのブレーキングで牧野任祐をかわし、2人直接対決の鍔迫り合い状態になっていたのです。

セクター1が終わる第5コーナーから並走状態。その先でオーバーテイクシステム(OTS)を切った平川に対して関口は2コーナー立ち上がりからずっと使い続けて、S字コーナーでも並びかけようと動く。そしてダウンヒルストレートでOTSの+60psによる加速の伸びを使って平川の前に出ることに成功しました。

しかし平川もそのままにはしておかず、2周目はヘアピン手前からOTS発動。関口との距離を詰めておいて今度は逆にダウンヒルストレートで並びかけ、その先の90度コーナーでズバッとインを突きます。アウト側から切り込もうとした関口が一瞬外に逃げる動きを見せたほど鋭い仕掛けでした。これで平川が5番手、関口が6番手、その後ろに牧野、そして前日の優勝者、山本尚貴が8番手でここまで各車の間隔が1秒前後、というフォーメーションに落ち着いて序盤の戦いが進行してゆきます。

●タイヤ交換義務が生む「勝負の綾」

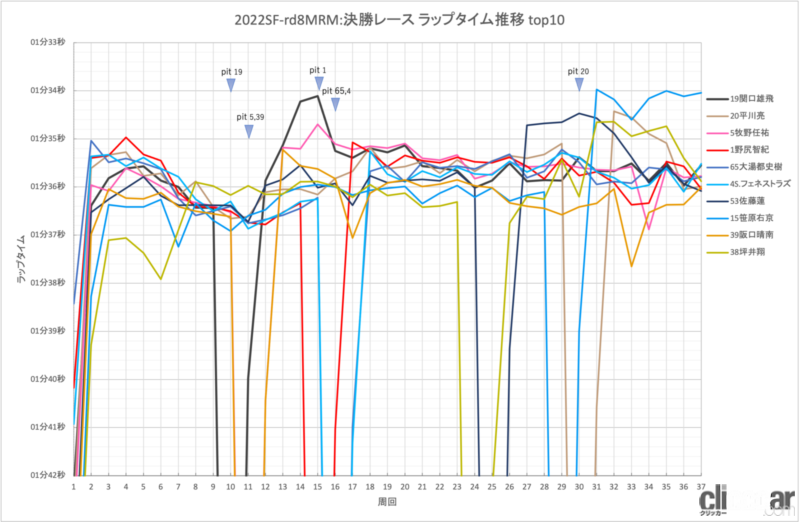

こうなると次の「勝負の鍵」は、レース中に1回義務付けられているタイヤ交換のために、誰が、いつ、ピットに飛び込むか、になってきます。規則上は「10周完了以降からレース終了の1周前まで」。その最小の10周完了で入る、という選択をした場合、そこから残り27周・130kmをそのタイヤで走り切らなければなりません。

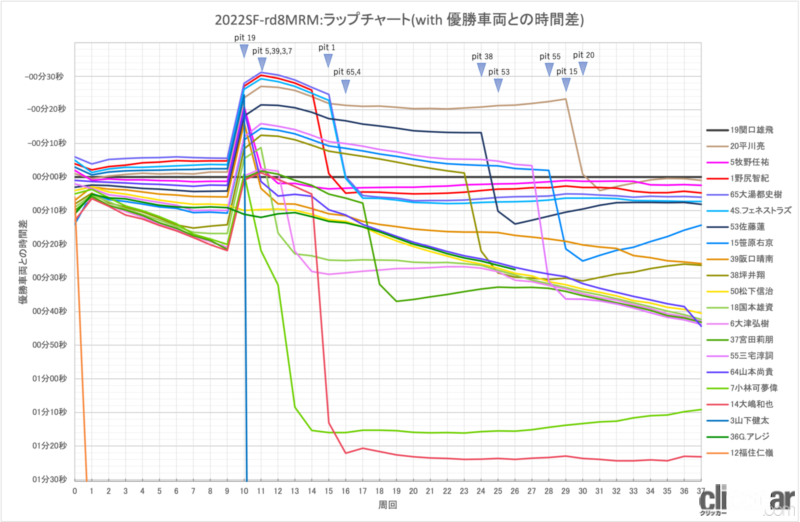

タイヤ消耗でラップタイムが低下してくるのは早ければ70~80km走ったあたりからなので、最小の10周完了で入る、これはかなり厳しい。でも、先行するライバルと同じ戦略を採ったのでは前後の位置関係を変えるのは難しいので、状況打開を考えるのなら早めのピットストップが選択肢になる。この「読み合い」から10周完了でピットロードに飛び込んできたのは、まず関口。そして後方集団からは松下信治とG.アレジ。

次の11周完了では牧野が、この時点では関口が直接の順位争いの対象だったので対応策を取った形でしたが、コースに戻った時はまた関口の後方へ。この時、牧野の前で山下がピットインしていたのですがマシントラブル発生。ギアシフトができなくなる症状とのことでいったんピットガレージに入れて修復、再走しますが、せっかくの上位での戦いはここまで。

15周を終わるところで、今度は野尻がピットイン。関口が新しいタイヤを履いた11周目からペースを上げていて、野尻はそこからの3周で4秒以上も失う状況。つまり俗に言う「アンダーカット」を仕掛けられていたわけで、ダメージを最小にすべくここでタイヤ交換を決めたのでした、が、ピットロードを走り出す時にはもはや関口がメインストレートを駆け抜けつつあり、ここで逆転を許してしまいました。そこ後ろからは牧野も接近。タイヤがまだ冷えている野尻としては3~4コーナーで並びかけられたのには抵抗しきれず、牧野が前に。

次の16周完了では、トップを維持していた大湯と、この時点ではその後の2番手になっていたフェネストラズがピットへ。しかし早めのタイヤ交換を選んでそこからフレッシュタイヤの“一撃”グリップを使ってペースを上げていた関口が彼らとのギャップもすでに逆転していて、ピットを出てくるこの2車の前に出ました。それに続いて牧野も1コーナーに入るところで2車に先行。野尻は1~2コーナーでフェネストラズを、次の3~4コーナーで大湯を抜き去り、これで「タイヤ交換義務消化」組としては、関口-牧野-野尻-大津-フェネストラズという並びに収まったのです。

●追う平川、守る関口。これぞ、ドライビングの“真剣”鍔迫り合い

彼らに対して、とくにチームメイトの関口に対して、この時点でトップに立った形の平川がどんなペースで、どこまで行くのかが、レースの勝敗を左右する。そういう状況がここで生まれたのです。

“前が開けた”平川は17周目から1分35秒台半ばのラップタイムを連続。タイヤがフレッシュな状態を過ぎてグリップが落ち着いた関口と変わらないペースで走り続けました。そして29周目にはそこまでの自身ベストとなる1分35秒1で周回。ここで関口に対して23.2秒の差を持って、残すところ7周の30周完了でピットロードへ。私の「ピットロスタイム」推算だと、5~6秒足りないかな、というギャップでした。

ここでチーム・インパルのピット作業は静止時間5.6秒という迅速さ。しかし関口、さらに牧野にも先行を許し、平川がピットロードを出て本コースに合流するところで野尻が並びかけてくる、というタイミングになっていました。野尻は外から1~2コーナーを回り込み、その立ち上がりで平川の前に出ます。

しかし終盤に向けて新しいタイヤを履いてその“一撃”グリップを引き出してペースを一気に上げる、のは、ここまでタイヤ交換を“引っ張った”以上は必須の戦略であり、また平川はそうした「全集中」を得意とするドライバーでもあります。

平川はタイヤが暖まった32周目、一気にペースを上げて野尻との差を詰め、ダウンヒルストレートでは両者OTSを“撃ち合い”つつ、しかし野尻のタイヤはすでに80kmを走ってきたのでここでは無理をせず、下り勾配に入って90度コーナーへのターンインで平川が外からブレーキを奥に取って前にスッと出ました。さらにそこからの1周で2番手を行く牧野との差をみるみる詰めていった平川は、次の34周目の5コーナーで、それこそ「スパッ」という感じでインから牧野を抜き去り、これで前を走るのは関口のみ。しかもこの34周目を回ってきた計時ラインで二人の差はわずか0.839秒。そして、残すは3周。

35周目、その前の周にOTSを使った平川は100秒間の作動不可期間。一方、関口は残り57秒になっていたOTSを奥のヘアピン手前からダウンヒルストレートにかけて使って、少し遅れてOTSを発動させた平川を、ここでは後方に押さえ込みます。

36周目に入るところで二人の差は0.424秒。車長1台ほどのギャップしかありません。両者、ここではOTS作動不可状態。このギャップのまま1周を回って行きます。ダウンヒルストレート終端では平川が接近、マシンをインに寄せてアプローチのラインを潰す関口に対して、インからアウトへとマシンを振って仕掛ける素振りを見せますが、ここはそれまで。

そして「これが最後」の37周目へ。関口は残り43秒まで減っていたOTSを、最終コーナー立ち上がりから作動開始。ここではまだOTS温存の平川と、コース前半は少しだけ差が広がりますが、5コーナーを回り込んでファーストアンダーブリッジ(今は使えなくなっているオーバルコース第3ターンの下を潜る)に差し掛かったところで「残り時間ゼロ」。平川は視界の先を少しだけ遠ざかる関口を追いながら、残り56秒あったOTSを4コーナー立ち上がりの短いストレートで発動。このまま使い続けてダウンヒルストレートを走り切るあたりでちょうどゼロになる、計算づくのタイミングでした。

お互いにもはや小さなミスさえ許されないシチュエーションで、それ以上にマシンとタイヤの限界ギリギリのドライビングを続けた2車。ヘアピンを立ち上がって前の周より少しだけ広がっていた差を、OTSがまだ残っている平川はみるみる詰めて、この直線終端でちょうど2車が頭を並べる状況へと踏み込んでいきました。許される1回の進路変更で少しイン寄りに押さえるラインを取った関口。その外側へ、より速度を伸ばしたところから鋭いブレーキングで並進状態で飛び込んでいった平川。2車が並んだままのターンイン。

ここで関口車の方がまさに「タイヤ半分」前に出ていました。そこからアウト側に1台分の幅を残して回り込んだ関口は、でも90度コーナーの立ち上がりに向けては、その速度で可能な旋回運動として、同時にまた自らの優位を主張する「マシンとしてのボディランゲージ」を示すように、アウトにはらんでいきます。平川としては、関口が残した“スペース”で旋回しつつ、さすがにそれ以上踏ん張ればお互いに接触するしかなく、マシンを縁石の上まではみ出させつつ、脱出加速に移ることができずに、関口車の背後に回り込む。この先は左・右とタイトな最終セクションを切り返してストレートに出てゆくだけで、ここで「勝負あった」。

タイヤ交換が生み出す「戦いの戦略」は対照的な選択。スタートから2周のせめぎ合いの後は32周にわたって別々のシナリオで、離れた場所で「見えないライバル」との競争を続け、それで最後はお互いの影が重なり合う。しかもその終幕では、「クルマ同士の格闘」の極限とも言えるドライビングを2人ともに体現してくれた。日本のサーキットレースの歴史に残るであろう『名勝負』を、この日、私たちは目撃したのです。

(文:両角 岳彦/写真:JRP(特記以外))