目次

■天然ゴムと合成ゴムを混合し、用途や目的によって補強剤や配合剤を調合

●複雑で緻密な構造は高い強度と衝撃吸収力確保のため

ゴムは他の材料にはない大きな復元力を持ち、タイヤやブッシュ、インシュレータ、シールなど、要素部品の材料として必要不可欠な存在です。なかでもタイヤは、クルマの足元から快適性や安全性、性能、燃費を支える重要な役割を担っています。

タイヤで使われるゴム材料について、解説していきます。

●ゴムの基本特性

ゴムはプラスチックと同じ炭素系の高分子です。タイヤに使われるゴムの原料は、「天然ゴム」と「合成ゴム」を混合したものです。

・天然ゴム

天然ゴムはゴムの木の樹液を加工したもので、16世紀にコロンブスが南米ジャングルから持ち帰ったと言われています。当時の生ゴムは、低温時には固く、温度が上がるとネバネバ状態になるので用途は限られていました。

19世紀に入り、米国のグッドイヤーが生ゴムに硫黄を30~40%混入して加熱することで生まれる「ゴム弾性」(小さい力で変形し、力を除くとすぐに元に戻る)を発見し、ゴムの用途が飛躍的に広がりました。

・合成ゴム

合成ゴムの原料は、合成樹脂と同様、石油精製で生成するナフサです。

エチレンプラントでナフサを熱分解して合成樹脂と同様、さまざまな分子構造の合成ゴムを重合します。

これまで多くの合成ゴムが開発されていますが、天然ゴムの引張り強度を超える合成ゴムはできていません。

●ゴムタイヤの歴史

1885年、ドイツ人カール・ベンツがガソリンエンジンを搭載した自動車を発明しました。

この時のタイヤは空気のない中実のゴム製で、走行を続けると摩擦熱によってゴムが短時間で消失するレベルでした。

イギリス人ダンロップが、1888年に3輪車に初めて空気入りタイヤを開発しました。このゴムチューブタイヤは、まずは自転車に採用されて普及しました。

世界で最初にゴムチューブタイヤをクルマに実用化したのは、フランス人のミシュラン兄弟です。1895年にパリ・ボルドー往復1200km耐久レースに参戦して、タイヤ性能の優秀さをアピールしました。

これにより、ゴムチューブは急速に普及しました。

日本では、石橋正二郎が戦後まもなくクルマ用タイヤの開発に着手し、モータリゼーションの流れとともに、ブリヂストンを世界有数のタイヤメーカーに成長させました。

●タイヤの外部構造

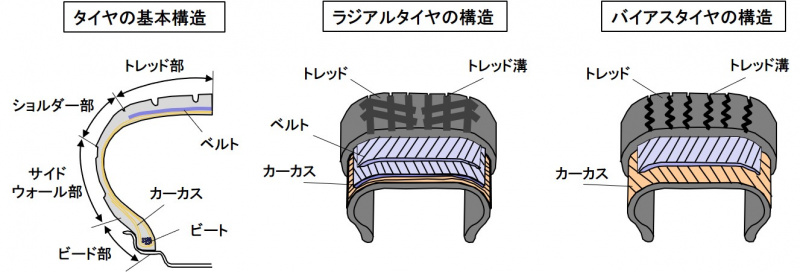

乗用車用タイヤの主流はチューブレスのラジアル構造です。ラジアルタイヤは、カーカスがタイヤの中心から放射状に配置され、それをベルトで締め付ける構造です。カーカスを斜めに交差するように巻いたバイアスタイヤは耐摩耗性に難があるため、最近は採用例が少なくなりました。

タイヤは特別な機構のない、ただのゴムの塊のように見えますが、実際は複雑で緻密な構造をしています。外部の構造は、トレッド部、ショルダー部、サイドウォール部、ビード部に大別されます。

・トレッド部

路面と直接接触する部分で、いろいろなトレッドパターンが刻まれており、グリップ力を確保してスリップを防止する、路面の水を排水するなどの重要な機能を持っています。

・ショルダー部

タイヤの肩の部分で、路面との摩擦やタイヤ変形で発生するトレッド部の発熱や内部の熱を発散します。

・サイドウォール部

路上からの衝撃を受けてたわむ部分で、スムーズに伸縮を繰り返すことによって衝撃を吸収します。

●タイヤの内部構造

ゴムだけでなく、内部にはポリエステルやナイロンの繊維で形成されたカーカスとスチールベルトが埋め込まれています。ホイールと接合する部分は、ビードと呼ばれる高炭素鋼で強化されています。

・カーカス

タイヤの骨格を形成するコード層で、材料としてはポリエステルやナイロン、レーヨンなどのコードにゴムを浸み込ませて成形して数枚重ねています。

・スチールベルト

ラジアル構造のトレッドとカーカスの円周方向に張られたスチールの補強紐です。

タイヤには強度や柔軟性、耐摩耗性、耐候性など、多くの特性が求められます。そのため、天然ゴムと合成ゴムだけでなく、その用途や目的によってさまざまな補強剤や配合剤が調合されています。

(Mr.ソラン)