目次

■FFとFRでは求められるものが異なる

●トーションビームをベースに進化が進む

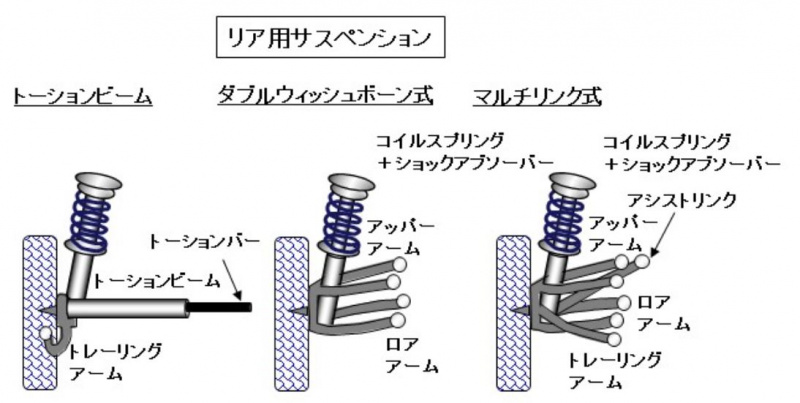

リア用のサスペンションは、フロント用のように操舵に関わる役目がない分、シンプルな機構が採用されていました。ただ最近は、多様化するクルマへの要求に応えるため、リア用のサスペンションも複雑化しています。

リア用サスペンションとして代表的な3つの方式の特徴とメリット・デメリットについて、解説していきます。

●リア用サスペンション

リア用のサスペンションは、かつてはフロント用のように操舵に関わる役目がない、またエンジンとトランスミッション搭載の制約がないため、比較的シンプルな機構が採用されていました。

最近は、多様化するクルマへの要求に応えるため、リア用のサスペンションも複雑化しています。

リア用のサスペンションは、FF車とFR車で異なります。FF車では、比較的簡単な構造のトーションビーム方式が採用され、FR車ではダブルウィッシュボーン方式やマルチリンク方式が採用されるケースが増えています。

●トーションビーム方式

左右のトレーリングアームで車軸を固定して、コイルスプリングとショックアブソーバーで上下振動を吸収します。さらに、左右のトレーリングアームをトーションビーム(梁)で連結して、左右の捻じれを許容します。車軸懸架式ですが、左右の動きがある程度連動するため、半独立的ともいわれます。

構造がシンプルで軽量、低コストなので、小型FF車のリア用サスペンションとしては主流です。左右を連結するトーションビームがないタイプは、トレーリングアーム方式と呼ばれます。

●ダブルウィッシュボーン方式

アームの形が鳥の胸骨(ウィッシュボーン)に似ていることから、ネーミングされています。上側のアッパーアームと下側のロアアームの2本で構成されています。2本のアームがあるため、前後剛性や横剛性も強く、乗り心地を高めやすいです。

ジオメトリーの設定自由度が高いですが、その分構造が複雑になりコストも高くなります。

サスペンションの剛性を高めやすく、衝撃吸収と操縦安定性を両立しやすいことから、後述のマルチリンクとともに高級車のサスペンションの主流となっています。

●マルチリンク方式

リンクあるいはアームが合計3本以上で構成されます。上下のストロークに対するタイヤの向きの変化を理想的にしやすく、乗り心地と高速安定性、運動性能などを高次元にバランスさせることができます。

機能が高い分、複雑で部品が増えることになり、重量とコスト面では不利です。

メルセデスベンツやアウディが、ダブルウィッシュボーンを進化させたマルチリンク方式を採用するなど、各メーカーはそれぞれいろいろなタイプのマルチリンクを高級車で採用しています。フロントにもリアにも使われています。

リア用サスペンションとしては、構造が簡単でスペースを取らないトーションビーム方式が主流です。しかし、最近乗り心地と操縦安定性のレベルアップを図るため、コストはかかりますが、新型プリウスのようにダブルウィッシュボーン方式に変更するクルマが見受けられます。

またマルチリンク方式は、さらに高いレベルの要求に応えるために採用されています。

(Mr.ソラン)