目次

■たった一台のクルマで日本初の自動車レースに向かい走り出した『藤本軍次』

日本の自動車レースの始まりは、いったいいつからだったのでしょうか。

筆者・三重宗久の探索魂が、解き明かしてゆこうと調べ始めたのは、日本における自動車レースの火付け役的存在だったと言えるであろう人物『藤田軍次』を核にして動き出していた時代趨勢。

本書で語られている大正時代晩期、わずか数年に展開されていった出来事ですが、ここには日本のモータースポーツ史上画期的な動きがあったのでした。

『戦前日本の自動車レース史 藤本軍次とスピードに魅せられた男たち』には、日本における自動車レースの源流が読みとれます。まさに事実は小説よりも奇ではなく、貴なり、の一冊ではないでしょうか。

●クルマが列車、飛行機と競走をはじめていた時代

日本におけるレースの黎明期として広く語られているイベントに、新設なった鈴鹿サーキットで1963年に開催された第1回日本グランプリ大会、あるいは1950年代後半の浅間高原自動車テストコースを使っての浅間火山レースといわれる全日本オートバイ耐久ロードレース、あるいはさらに遡ること十数年、1936年に日本初の常設のサーキットとして現れた神奈川県川崎市の多摩川スピードウェイでの全国自動車競走大会などがあります。

しかし、さらにさかのぼること十数年の1922年、もちろんまだモータースポーツ競技をおこなうサーキットなどもない頃、日本で「競走」をするためのクルマとして「ハドソン」号を米国から持ち込んできた男がいたのです。たった一台のハドソンとともにアメリカ合衆国から日本に戻ってきたその男とは、27歳だった藤本軍次でした。

米国ワシントン州シアトルに1907年、父とともに11歳で移民として渡米した彼は、自動車学校を経てクルマに関する知識を習得。アメリカのそこここで芽吹き出した新しい移動のための機械であるクルマを操作してスピードを争うレースに夢中になっていったようです。藤本にとっては青春期と言える時でもあったでしょう。

全米各地で生まれてきた自動車メーカー、造られだしたクルマで競馬場のようなオーバルコースを走り始めるレースが始まっています。シアトルからは遠い場所ですが、初のインディ500マイルレースがインディアナポリスで開催されたのが1911年、ちなみにフランスのル・マン24時間レースの初開催は1923年でした。

藤本は自立してハイヤー事業、自動車販売事業などをシアトルで手掛けていったとのことですが、排日移民の動きが頭をもたげて日系移民が煙たがれる社会情勢となってゆくなか、商売も厳しさを増したのか、帰国に至ったようです。藤本にとってハドソンは錦を飾るものではなく、たった一台の残された資産、でもあったようです。

そのハドソンを使って藤本が見せた帰国直後の次なる動き、それは米国での経験を活かしクルマへの興味を日本中のみんなから惹き付けようということではなかったのでしょうか。本書を読み進め明らかになる事実は、まさにいろいろな方面に広がる夢への思いを増幅させてくれます。

希少な存在であったクルマそのものが人を引き付けるのは当然でしたが、藤本は彼が心酔していたであろうクルマの持つスピードをもって、クルマの素晴らしさを万人に知らしめる活動に臨んでいくのです。

高額なクルマに引き寄せられても万人からは手が出ませんが、そのクルマがスピードによる競い合いを展開している様相は、金持ちならずとも誰にでも引き寄せられ眼前にしたいものがあると、藤本軍次は確信していたのではないのでしょうか。

クルマが出現するまでにはあり得なかった新しい移動形態の提示するもの、自由にどこへでも行けるありがたさを知らしめ、クルマへの憧れを抱かせるため、時間の尊さを速さによって噛み締めることができるかのようなスピードを、自らの操縦で作り出し披露しながら、万人を奮い立たせていこうとしたのでしょう。

藤本にはシアトルから隣の都市タコマまで、クルマで列車と競走するという実体験がありました。列車に乗り遅れた雇い主の商談アポに間に合わせるために、列車との競争を敢行。なんと時間的に列車で向かったことよりも早く現場に到着し、主人を送り届けることをやってのけているのでした。

日本に帰国後、まずは、興行的な営業だったのかもしれませんが、そんな列車との競走エピソードを汲んだ報知新聞社の人物とともに立案されていった企画、ハドソンを使って急行列車と下関→東京(報知新聞社)間を競うイベントを立ち上げたのです。

道路事情もまだクルマに応じているはずもなく、途上の静岡では大井川などの橋すらない場面もあったり…。競走としての結果は負けではありましたが、無事、スポンサーである報知新聞本社にたどり着くのでした。

珍しいクルマがまだまだ爆音とも言えるほどのエンジン音で通過する姿には、どこの地域沿線でも子どもたちをはじめ、誰でもが目を輝かせ群れ集ったのでしょう。そこには早くも走る広告が体現されています。ハドソン号のボディには、いずれ販売される予定だったらしい車名「ケース」とスポンサーの名前が。モータースポーツの宣伝効果を誰よりも早く如実に使いこなしていたのです。

●後々の自動車業界重鎮たちも参加していた「自動車競走」開催

クルマ同士の競走、スピードの競い合いの魅力を見てもらうことに向け、会場の場所を探し始めます。江戸時代、歓楽の地でもあった洲崎の辺りで埋め立て地となっていた場所に、自らのハドソン号に加えて参加レースカーを7台ほど集めて「第一回自動車競走」が開催となります。

しかし、訳あって複数の競技車の同時スタートはまかりならぬと警察の規制が入り、競技はレースというより単独走の大会に。

翌年1923年4月、洲崎で第二回めが開催され、数万人の観客の前で初めて4台のマシンが並びスタート。これぞ日本初のレースではないのだろうかという競技形態だったといいます。

おりしもこの年1923年9月に関東大震災に見舞われ、東京では火事も多発して交通網の市電なども大打撃。自動車販売会社の集まる中枢的なエリアであった都心あたりも大被害を受けています。

幸か不幸か、復興の中で、自由に動き回れるクルマは移動の役割を存分に担ってゆくようになります。白楊社、快進社、国産のクルマも色々と台頭するなか、大手フォードが日本の自動車市場の可能性を読み取りいち早く乗り込んでもきていました。

被災前の7月に第3回目が大阪の城東練兵場で行われ、翌1924年に洲崎から立川飛行場へ開催地が移り、その後も鶴見埋立地、代々木練兵場、名古屋東練兵場、洲崎砂町埋立地と、開催地を追い求めながら日本各地で熱狂的レース現場を披露する転戦を続け、数年間は瞬く間に過ぎます。

そしてレース主催団体、藤本軍次が引率していた日本自動車競走倶楽部の主導によるレースは、1924年の第8回大会(洲崎砂町)を終え、しばし活動を休止してゆくのですが…。

1936年、日本初の常設サーキット多摩川スピードウェイが出来上がると、日本自動車競走倶楽部は、「第一回全国自動車競走大会」を開催。再び活動のピークを迎えることになるということです。

そこには、後にホンダの創始者となる本田宗一郎が「浜松号」を携えて参戦していました。十数年前の1924年、立川で行われた第4回自動車競走で、航空機エンンジのアート・カーチス号を制作して臨んでいた「アート商会」の修理工スタッフとして現場にいた十代の若き宗一郎も、時を経て自作マシンで…。

筆者により国内外の文献からつぶさに拾いあげられていった、藤本軍次が走ってきた人生に点在しているひとつひとつの事実が縦横に展開されてゆく本書。それは藤本がこだわり続けたレースへの熱意が爆発してゆく多摩川スピードウェイまでの、導火線のようでもありました。

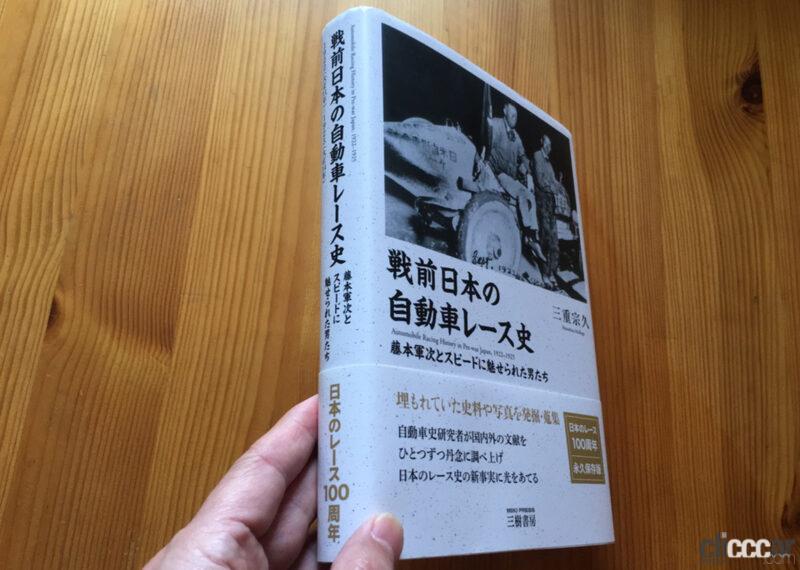

『戦前日本の自動車レース史 藤本軍次とスピードに魅せられた男たち』1922(大正11年)ー 1925(大正14年)

著者:三重宗久(自動車史研究者)

発行:三樹書房

体裁:A5判・上製・288ページ

定価:本体価格4500円+税