目次

■「風が昨日と逆」の中、やっぱり1/100秒の争い

●10人・車が1秒差の中にびっしり詰まる

今季のスーパーフォーミュラは、開幕戦から「一夜明けて」第2戦、という慌ただしい、というか、走る・走らせる側にとっては集中力の持続を求められるオープニング・ラウンド。ちなみに今季7大会のうち、この後は8月下旬、モビリティリゾートもてぎ(と書くのもまだちょっと馴染まない感じですが)での第7・8戦と、10月末、鈴鹿サーキットでの第9・10戦が、この2レース・フォーマットでの開催を予定しています。

で、その第2戦。まずは一戦を戦い終えて、同じコースでもう一戦なので、この週末のコース・コンディションも把握でき、ちょっとだけの変更とはいえ(この後でもう少し詳しく説明します)断面形状が微妙に変わったことが、瞬間瞬間のグリップの感触だけでなく、周回を重ねた時の消耗の進み方にまで影響していそう、というタイヤとの対話も進み、少し落ち着いてマシンを仕上げ、レースに取り組めそう、と傍から見ているだけの者には思えたのですが、現実はそんなに甘くない。なにしろ予選では1周のアタックに集中した結果として、10人・車が1秒差の中にびっしりと詰まる、Q1からQ2への進出を分ける6番手と7番手のタイム差は100分の何秒か、と言うのがこのスーパーフォーミュラの「競争」なのですから。

しかも、すっきりと晴れ渡って富士山と満開の桜がキレイ、と心浮かれるこの2日間の空模様も、走る・走らせる側からすれば「風向きが真逆。土曜日はストレートが追い風、折り返して高速コーナーが続くセクター2は向かい風でダウンフォースがしっかり出て、ラップタイムが出やすい、はずなのになぜか速くならない。上りの中にタイトコーナーが続くセクター3でタイムが伸びないのは、突風が吹き込んでいたか、路面がダスティ(埃っぽい)だったか…。今日は逆にストレートが向かい風、高速コーナー区間が追い風で、空力と足まわりを組み合わせたセットアップが悩ましい。昨日ほど強い風じゃないからまだいいけど…」と、エンジニアたちのぼやきが続くのではありました。

●世界でいちばんシビアなトップ・フォーミュラ

風向きと風速が変わっただけでガラッとセッティングを組み変える。もちろん「昨日より速くしたい」と知恵を凝らす。しかもそれが「正解」かどうかを確かめる走行時間もないまま、ここはぶっつけ本番でまずは10分間の予選Q1に臨む。これが2日間それぞれ1戦、のフォーマット。この日もまた、A組トップタイムはチーム郷・もう一人の新人、三宅淳詞がマークし、B組トップはS.フェネストラズ、笹原右京が続く、と活きの良い若手の名前が並ぶ一方で、前日決勝4位の関口雄飛、2020年チャンピオンの山本尚貴、昨年2勝してチームを移籍した福住仁嶺といった、速さも戦闘力も定評のある面々がQ2進出を逸しているという厳しさ。

そこで勝ち上がった12人・車が7分間で競うQ2。富士スピードウェイだとコースインしてタイヤを暖める周回だと1分40秒から1分30秒のペース。今回は路面温度がまだそんなに高くなく(予選開始時点で30℃。Q2開始時点では36℃に上がってきたが)、コースインの1周(アウトラップ)からもう2周してからアタックラップへ、が定番作戦で、コースインしてから5分使ってタイヤを暖めてからアタックラップに入るパターンになる。

ここで野尻智紀は、2周ウォームアップで大丈夫、と体感(と、おそらくそれまでのタイヤ温度データなどから)判断してアタックに入ったのだが、セクター1でちょっと失敗。一瀬俊浩エンジニアに「もう1周、行けるかな?」と無線で聞きつつ一度ペースを落としてタイヤを温存。7分間終了のチェッカードフラッグ提示まで残り38秒というタイミングで計時ラインを通過して再度のアタック開始。この周回で1分21秒522を叩き出してポールポジションを獲得した。

その野尻を筆頭に12人・車が0.727秒の中に詰まり、2番手・宮田莉朋と3番手・笹原のギャップは0.014秒、笹原と4番手・佐藤蓮は0.023秒、さらに佐藤と5番手・山下健太の差に至っては0.009秒。「世界でいちばんシビアなトップ・フォーミュラ」を改めて実感させる「速さ」の競い合いがこの日も現出していたのでした。

●パドルで遠隔操作+競技専用クラッチならではの難しさ

でも、決勝レースは「速さ」だけでは結果に結びつかない。

この厳しさもまたトップ・カテゴリーならでは。

今年は14時30分に統一されたフォーメーションラップ開始。1周~各車スターティンググリッド静止までの4分間を経て、5連レッドシグナル一斉消灯、スタート…と、ここで再び笹原が動けない。クラッチミート~蹴り出しの瞬間にエンジンがストールしてしまったもよう。SF車両は、ステアリングホイール裏側の「パドル」を操作して、その電子スイッチの感触だけでクラッチのつながりを「リモート」で操作する。そのクラッチはカーボン=カーボン材の多板式で、その円盤同士が接触すると一瞬の滑りから一気に摩擦力が立ち上がる。このクラッチワークが難しいのは8年前のSF14車両を導入したその最初に、多くのドライバーとチームが直面して、いろいろなカイゼンを重ねてきた。(このあたりの話はまた別の機会にしましょう。)

その中でシーズン開幕に向けてTEAM MUGENが笠原のために準備してきた車両は、他のチームが保有していたがレースにはほとんど使っていなかったもの。それを部品の集合体として譲り受けて、新たに供給されたエンジンを搭載(今日の純競技車両はパワーユニットが主骨格の一部を形成するので、エンジンがないと車両の形にならない)、さまざまなメカニカルパーツやワイアハーネスを組み付け、整理し直し、さらにDallara社が製造するモノコック・タブ(車両前半の骨格)やサスペンション部品、空力部品類などは以前の「手づくりレーシングカー」に比べれば圧倒的に「製造精度」が高いとは言っても、それらを組み合わせた結果としての車両全体・各部寸度を、1/10mm、0.1度以下の緻密さで仕上げないと、1周の中で1/100秒を競うレベルには届かない。TEAM MUGENではこうした組み立て作業を、車両を富士スピードウェイに送り出す寸前まで続けていた。その中で、クラッチの作動に関わる機構部分(Shiftec社製で、最終的にクラッチのレリーズシリンダーを動かすのは空圧シリンダー)などまで細かく仕上げられていたか。チームとしては、そのあたりに「心当たりがある」と、レースの後に語ってくれたのでしたが…。

その笹原をグリッドに残して、20車の群れは1コーナーへとダッシュ、ブレーキングからターンインとなだれ込む時には、野尻がすっきりと抜け出して先頭に立っていた。

●2周目で早くもセーフティカー導入

ここでまた私がレースを追いながらキーボードを打っているメモからの引用。

⚫︎L(周回)1 ヘアピンから20(平川亮。予選8番手とちょっと後方からのスタート。この時6、7番手あたり)に55(三宅)併走、20はその攻めをしのいで加速で前に立つ。

⚫︎L1 ダンロップ・コーナー、中団以降が「パック」状態。その中で5(牧野任祐)に50(松下信治)追突。5はスピンしてその場にストップ。

この牧野のマシンを排除するために、車群が2周目に入ったところで「SC」ボードがコース各所のポストで提示された。セーフティカー導入。その後方に20車の隊列が形成されてレースはいったん「ニュートライゼーション(中立化)」となる。笹原はこのタイミングで最後尾に追いついた。

そして3周目のコース半ばを走っている時にセーフティカーのルーフ・フラッシュライト消灯、次の計時ライン通過で戦闘再開となる。ここで野尻は最終コーナーから巧みに加速タイミングを図ってトップ堅持。その後方では各所でそれぞれに競り合いが演じられている。

●わずかな断面形状変更でもタイヤは変わる

ここから問題になるのは、何と言ってもタイヤ。

自動車競争は、突き詰めると「タイヤの摩擦力をどれだけ引き出して、走行タイムを最小にできる車両運動につなげるか」。この一点に尽きる。ここでSFの今シーズンにおけるトピックは、リアタイヤのプロファイル(断面形状)が微妙に変更されたこと。トレッド面からサイドウォールに回り込む部分、俗に言うショルダー部分の断面形がこれまで若干角張っていたのをよりスムーズな曲線を描く、ラウンド・ショルダー志向に。新旧を並べて直接見比べても、それとわかるかどうか、というくらい微妙な変化。それでもタイヤ製造においては外周面を形成する金型を全面変更しなければならない(タイヤはどのように造られるかも知っておいてほしいので、いずれ別の機会に紹介したいものです)し、舵を切り、体重を外に預ける感覚で旋回に入ってゆく、その時にタイヤが横にたわみつつ路面と触れ合う部分が変形・移動して、摩擦力が前後方向(制動)から横方向へと変わっていって旋回に移り、踏ん張るという運転にとっての過渡的なプロセスが、この断面形状だけでも変わってくる。

今回、何人かのドライバー(私はあまりドライバーとは話を交わさないのだけど)、エンジニアと話した中では、野尻と平川はちゃんとこの「過渡特性」の変化を感知していて、どちらも「(昨年12月の合同テストでこの仕様のタイヤを初めて履いた時に)これじゃ走れないよ、って思うくらい(2018〜2021年に履いていた仕様と違っていて)で、エンジニアにはすぐにそう言いました」とのこと。さすがです。

しかも第1戦優勝の大駅(俊臣)エンジニア、第2戦優勝の一瀬(俊浩)エンジニアともに「デグラデーション(タイヤの消耗に伴ってラップタイムの低下が現れること)は、去年までのスペックよりも早い」と証言する。去年第1戦を、同じ富士スピードウェイを昨年仕様のタイヤで走った時、優勝した野尻、4位の平川ともに同じ41周・187kmのレースの最終盤まで1セット目のタイヤで走り切っている。その時のラップデータを見ると、二人ともラップタイムの低下が目に見える形で現れたのは30周以降。日本の中でもタイヤの「使い方」が巧みな二人ではあるけれども。しかし今回の富士の戦いは、そこまで1セット目で“引っ張る”のは難しい、とエンジニアたちは読んでいたわけだ。もちろん1日前にレースを戦ったことで、この第2戦ではその印象がデータでも裏付けられていたはず。

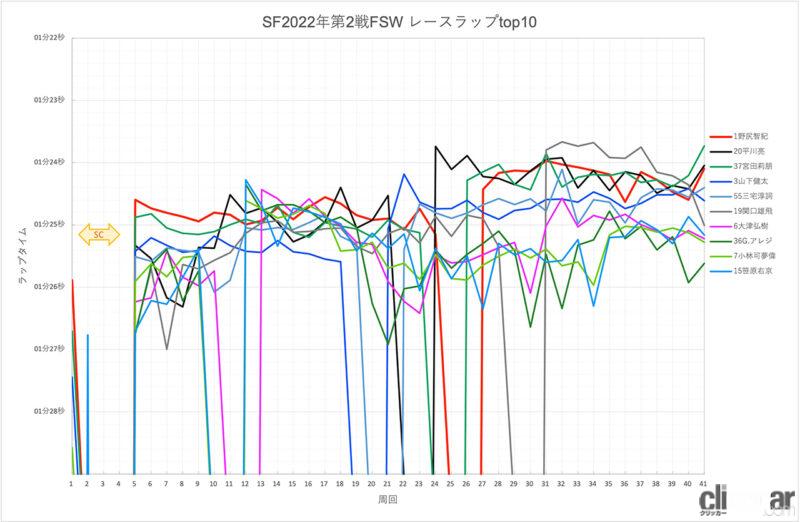

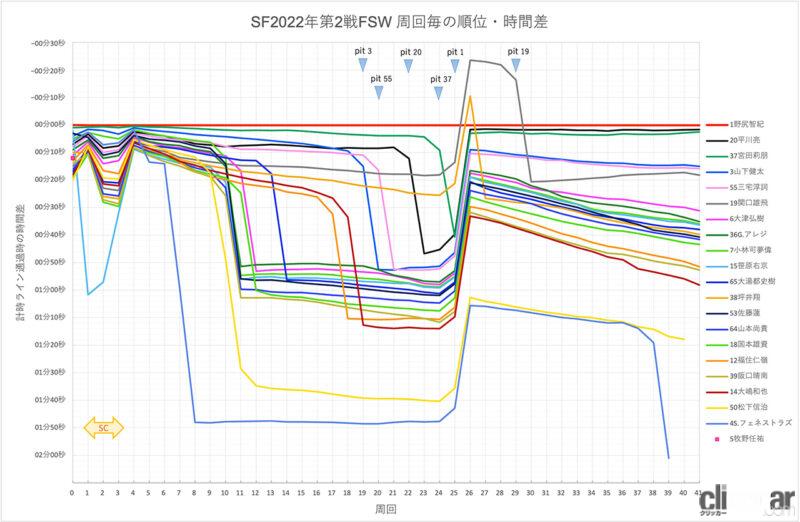

●上位各車の走りをグラフから読み解いてみる

野尻+一瀬コンビは、結果的に2位に入ったとはいえ、第1戦の予選は6番手。昨年は圧倒的な速さを見せたここ富士なのに、ちょっと手こずっているのかな…と思わせるような走りだった。そこを振り返って一瀬エンジニアは「どうしても『去年良かった』というのに引っ張られるんですね(タイヤが変わり、路面状態も気象条件も変化していて、ライバルたちも様々に手を打ってきているのに…)。そこで15号車の小池+笹原コンビが『良い方向』を見つけてくれた。それを参考にして、セットアップを変えたんです」と、昨日から今日へ、を振り返ってくれた。このあたりが、2台体制で、しかも走行データとその解析結果を“共有”するチーム体制の強みだ。

一方、昨日は勝利を得た平川はこの日、予選Q2のアタックでややキレを欠いたか、野尻に0.36秒差の8番手。そこからの追い上げになってOTS(オーバーテイクシステム。この話もいずれまた)も使いつつ、11周目で4番手へ。そこから直前を走っていた山下がピットインして前が開いたところでペースを上げ、22周完了でタイヤ交換に飛び込む。「均等割」戦略。しかもピットアウトしたところには十分な「空間(前後に車両が詰まっていない、の意)」があった。そこでこのフレッシュなタイヤの“一撃”を引き出して、24周目からは全体最速に近いラップタイムを続けた。

この時、平川と順位を争っていたのは、野尻の後ろ、2番手を走る宮田だった。23周目、ピットインを終えて“アウトラップ”を周ってきた平川とのギャップは42.4秒。この周回でピットストップしていれば、コースに戻った時にも平川の前をキープできるだけの時間差はあった。しかし宮田はもう1周、24周目完了まで走ってピットに向かう。この1周で平川に2秒近く差を詰められてしまった。その結果、宮田がメインストレートに合流して行った時、平川はその直後に迫っていた。まだ冷えていてコンパウンド・グリップが“発動”しない宮田に対して平川のタイヤはフル稼働状態。コース前半の高速コーナー、100Rのアウト側からズバッと抜いて実質2番手を奪取。こうした順位争いで先行する対象に対して先手のタイヤ交換からのペースアップで、お互いの位置関係を替えてしまうことを「アンダーカット」と言うのだけれど、この平川vs宮田はまさにその成功例。ただ宮田の側から見れば、もう1周早く、平川のピットストップに対して“反応”していれば…という思いが残ったはずだけれど。

このあたりの上位各車のラップタイム推移、そして毎周の時間差などについては、それぞれのグラフを掲載しておくので、この「読み解き」と付き合わせつつ、じっくり眺めてください。

●「目の前にいる」だけでなく「そこにはいない」ライバルとの競争

野尻は、と言えば、背後を走る平川、野尻がピットストップし、その中でも平川のペースが速くなってタイムギャップが「安全マージン」の40秒に近づいた25周完了でピットに向かう。タイヤ交換作業に0コンマ何秒か手間取りはしたが、これも想定内であって、コースに戻った時に平川は約2秒後方で、タイヤ交換義務消化組のトップを保持。1周でタイヤを暖める間に平川が1.6秒差に、その1.5秒後方に宮田が走るという隊列に収まっていた。

その野尻の後までタイヤ交換を“引っ張った”のは2車。そのうち坪井翔はすぐ、26周完了でピットインしたけれども6~11番手が密集・競り合う中に戻ることになってしまった。もう1車は関口。エンジニアたちの予測どおりタイヤの消耗は昨年仕様よりも進行が早く、最後にピットロードに向かった関口でも29周完了時点で。しかし競り合いの相手が次々にピットに向かって前が空いた状況で速いラップを続けたことで、スターティンググリッド16番手という後方から、タイヤ交換を終えて6番手までポジションアップ。燃料搭載重量が軽くなったのとフレッシュなタイヤのグリップを活かして、この日のレースの中での最速ラップタイムを自身の32周目に刻んでみせた。

レースも終盤、トップ3が後続を引き離して集団を形づくるが、それぞれの間隔は1.5秒前後。ここから間隙を詰めて追い越しを試みるのは車両特性からも、それぞれに速さをもたらすセッティングが組めていて、そこに履いているタイヤの状態からも、そう簡単なことではない。

ここで私が観る側としてもうひとつ確かめたのがOTSの残り作動可能時間。レース開始時には200秒。ちなみに1回に何十秒作動させてもいいのだが、作動を止めるとそこから100秒間は再作動できない。それも考えながら使っていくのだが…。今年は各車のOTS残り時間が確かめられるようになり、トップ3の残り5周時点でのOTS残り時間は、野尻178秒(ほとんど使ってない)、平川29秒(順位を上げるのに何度も使ってきたことがうかがえる)、宮田133秒(2番手で追走する状況が長かった)。と富士スピードウェイの長い直線で、燃料流量増量を使って加速から最高速まで伸びる効果があっても、相手もまだ使えるし、この一定間隔の走行状況ではオフェンス、ディフェンスもお互いにはっきり読める。というわけで最終ラップには3車ともロールフープのOTS作動を告げるLEDを点滅させながら走ったけれども、順位を変えるには至らず。野尻~平川~宮田が2.5秒の中でチェッカードフラッグを潜ったのでした。

(文:両角 岳彦/写真(特記以外):JRP)

【関連記事】

・【データと観察で“読み解く”自動車競争】一発集中の速さを見せる新鋭を百戦錬磨の強者が退ける。スーパーフォーミュラ2022年第1戦・富士スピードウェイ

https://clicccar.com/?p=1179201