目次

■レースが「俯瞰」できるともっといろんなことが見えてくる

●ぜひ一度は現場へ!

初めてサーキットに足を運んでトップカテゴリーの戦いを目の当たりにすると、重なり合うエキゾースト・サウンドはもちろんだけれど、走るためのメカニズムが様々に働き、タイヤが路面に貼り付きつつ滑り、車体が大気を押し退け、大小の強い渦が生じ…それらの全てが音と、音にはならない空気の震えとして、肌に直接叩きつけてくる。この体験に、まずは圧倒される。きっと。そしてマシンとマシンが触れ合いそうに接近し、並びかけ、お互いに少しでも前に出ようと競う、いわゆる「バトル」シーンに惹きつけられる。そうなって当たり前。ちょっとでも関心があったら、動画や記事に触れるだけでなく、一度は「現場」に足を運んでみてください。

そんな中でもとりわけフォーミュラカーのレースは「ドライバーの能力を競う」ものとされていて、だから観る側も伝える側も、まずはドライバーに注目する。とはいえ競争の中でドライバー自身に見えているのは、自分自身と、身体の延長であるクルマの反応と、直前・直後にいる車両だけ。だから「自動車競争」というスポーツの、そしてそのゲームの刻々の局面と全体像の両面を“俯瞰”しようとなるともっと幅広く見渡す必要があって、そしてどんなスポーツ観戦・読み解きでもそうであるように、それができるようになると「目の前の一瞬」に興奮するだけではない、もっと深くて面白い、いろんなことが見えてくるものです。

というわけで、日本のトップ・フォーミュラである「スーパーフォーミュラ(SF)」にけっこう深入りしている私としては、レースが終わった後にまずラップタイムや周回毎の各車の間隔などのデータ(としては基本的なものですが)を整理して競争の流れを“可視化”し、そこへさらにレース前・中・後に観察したこと、トラック・エンジニア(車両のセッティングからレース戦略までを担当するスペシャリスト)やチーム関係者から聞き取った話~SF毎戦・終了直後に、優勝車両担当エンジニアをお招きしてのトークショーを現地でやらせていただいてます~などなどを重ね合わせて、その日の競争を再構築することを試みています。

今回からはその「レビュー」を、ここClicccarでお届けしようという次第。ただ、計時データを整理することから始めていささか“手が掛かる”ので、レースが戦われたその日のうちに、とはいかず、少し(以上)のタイムラグがあっての記事掲載となるのは、ご寛容のほど。

●「春」を実感させる富士と桜の下で

と、長い前置きに続いて、まずは2022年のSF全日本選手権、その開幕戦となった富士スピードウェイでの話に入っていくことにします。

この週末は、今年から導入された「1大会・2レース」のイベント。土・日曜日それぞれ1日の中で予選→決勝を行うスケジュール。SF各車は金曜日午後に90分の専有走行があり、そこでまずエンジニアたちがコースと天候、路面状況・路面温度などを想定して準備してきた「持ち込みセッティング」の確認から始めて、燃料を多めに積んで決勝想定のチェックと微調整、さらに予選のシミュレーションと「メニュー」を消化していたはずなのだが、各車のラップタイムのペースが意外なくらい上がってこない。どうも路面が「埃っぽい」感じで、最近の競技専用タイヤの常として、一定レベルまで発熱すると表面が溶けてネバネバになって舗装表面に粘りつく。その時に路面がわに貼り付いて残ったコンパウンド・ラバーが走行ラインを覆うにつれて粘着力が高まる、いわゆる「路面ができてくる」変化も“いつも”ほどではない。とくに上り勾配に折れ曲がるコースが配されたここ富士スピードウェイのコース後半、計時の区切りで言うセクター3が「グリップしない感じ」と語るエンジニアも複数いた。そのまま、一夜明ければ午前中には下見なしの予選アタックに向かわなけらばならないわけで…。

その予選、今年は参加車をほぼ半分の11と10のA・B2組に分けて走るQ1と、その各組6位までが進出するQ2、2ステージのノックアウト方式になった。今シーズン初めての予選アタック2回をきっちり成功させてポールポジションを獲得したのは、シーズン開始直前にTEAM MUGENからの参戦が発表された笹原右京。スターティンググリッドでその右後ろに並ぶのはチーム郷から初めてのSF実戦に臨む佐藤蓮。フレッシュな顔ぶれがフロントローに並んだ。

私の視点からここで注目したのは、この2車を走らせるそれぞれのチームのエンジニアリング体制。「チーム郷」の名は昨年までTEAM MUGENとのコラボレーションで走らせていたレッドブル・カラーの15号車に冠されていた。今年はそこから一歩踏み出して2台を擁する独自チームを組織しての参戦。その背景にあるのは2004年のル・マン24時間でチーム郷が総合優勝を遂げた時のチーム主要メンバーが集まって立ち上げ、その後、日本のレース界に多くの人材を送り込むようになった「セルヴス」。佐藤蓮が操る車両は昨年までの15号車そのもので、トラック・エンジニアも引き続きライアン・ディングル氏が務める。

一方、TEAM MUGENには、野尻智紀とのコンビで2021年のシリーズ・チャンピオンを獲得したトラック・エンジニアの一瀬俊浩氏が、レース・エンジニアリングに関わって以来在籍していたセルヴスを離れて転籍。他にも数人が行動を共にしていて、15の車両ナンバーを引き継いだ笹原車を担当する小池智彦氏もその一人。昨年までは一瀬氏の背後でデータ解析を担当していて、今戦がトラック・エンジニアとしての“デビュー戦”。

ドライバーだけでなく、マシンをいかに速く走らせるか、というエンジニアリングの世界でもこうした人間模様が繰り広げられているのです。

●「レース」を一刻一刻、追いかける

14時30分、そのスターティンググリッドから21台のSF19がフォーメーションラップへと動き出した。1周して静止したマシンの群れの正面で発進の瞬間を告げる5連レッドライトがひとつずつ点いていき、14時34分、全点灯→ブラックアウト。戦いの幕が切って落とされた、のだが、その瞬間、笹原車がエンジンストール。その脇を抜けて3番グリッドから平川亮の黒いマシンが1コーナーまでに先頭に立った。S.フェネストラズ、平川と同じIMPULの関口雄飛が続く。

ここからは私がレースを追って記しているメモを引用してみます。

⚫︎L(周回数の意味)4~5に入ったストレートで4(フェネストラズ)が20(平川)に迫り、直線後半で前に、トップを奪って1コーナーへ

⚫︎L6 20は届く距離で4を追走。隊列は(車番で記すと)4-20-19-37-1-5-3-6-65-64-39-38-55-14-53-7-18-(間が空いて)-15-50

⚫︎L10(競技規則で4輪のタイヤ交換を、最少周回10周を終えて以降に実施することが定められている)でピットに入ってくるのは誰々か? (車番で)1,5,36,64,39,18,50…ここで64はRL(左後輪)交換遅れる。

⚫︎これで1(野尻)の(予選1回アタックに使っただけのフレッシュなタイヤでの)ペースがどうなるかが、ここからのレース展開を左右する。13番手で復帰 トップを行く4との差は45秒

⚫︎L11 3,6,55,14がピットへ

⚫︎L13~14に入るストレートで20が4に接近、1コーナーに向けて前に出る。しかし4も譲らない。2コーナー先で仕掛けて並走しようとするがその先Aコーナーでは20が譲らず。トップ奪回。

レース後に話を交わした時に平川は「(フェネストラズに)抜かれたところからペースが上げられず、このままだったらどうしようかと思った…」と振り返る。しかしタイヤの内圧設定(スタートから4、5周ではまだ十分に上がり切っていないはず)やタイヤ消耗の予測、そこに合わせる車両セッティングなど、多くの要素がそこに絡み合っていたはず。平川車担当のベテラン・エンジニア、大駅俊臣氏によれば「(3月下旬に2日間行われたここ富士スピードウェイでの合同テストの1日が雨、雪で走れず)ここまで、レースを想定してのロングランができていなかった」とのこと。その中で、今季のタイヤは消耗によるラップタイムの低下傾向、俗に言う「デグラデーション」が大きめに出るだろうという予測のもとに、マシン・セットアップを微調整し、レース前半は平川とライバル車のペースを見守っていた、はず。

●「誰がどう走っていたか」を「可視化」してみます

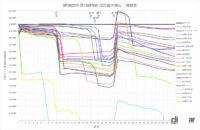

ここで、上位を争い、最終的にトップ10に入ったマシン+ドライバーたちのレースラップ41周・各周のラップタイムを整理してまとめたグラフを見ていただくことにしましょう。ちなみにこのグラフでそれぞれの車両のラップタイムが大きく落ち込んでるのは、ピットインした周回。

10周完了で早々にタイヤ交換をした直後からレース距離の半分を消した20周過ぎまで、野尻のペースは全体のトップレベルを維持。ただ「野尻ならでは」なのは、タイヤを履き替えて暖まったところで一気に大きな摩擦力が現れる状況、俗に言う「一撃グリップ」をあまり極端には引き出さず、コンスタントに速い周回を続けていること。フィニッシュまでの30周あまりをこのタイヤで走り続けなければならないわけで、それをイメージしてタイヤの状況を刻々と体感しつつ、無理をさせすぎないように、でも速く走る、というのがこの人の技なのです。

いったんはトップに立ったフェルナンデスは、平川に抜き返された後、ややペースが落ち気味になり、21周完了でピットイン、タイヤ交換。タイヤのパフォーマンスが20周あたりで落ち込む傾向があるとすれば、2セットで同じくらいの距離を走る、「均等割」にするのが計算上はレース全体を最も速く走れることになる。このセオリーも睨みつつのピット・タイミングだったようで、さらに前半でタイヤ摩耗に伴うマシンのハンドリング・バランスの変化などをドライバーが無線で伝えるなどして、2セット目の装着前内圧(冷間)を微調整するなど手を打っていたのだろう。履き替えたタイヤで後半はずっと速いペースを維持している。今戦ではこの「均等割」付近の周回でピットストップし、上位に食い込んだマシンが他に4車あった。

ちなみに周回が進んで後半になるほどラップタイムが良くなる傾向があるのは、燃料搭載量が徐々に減って車両が軽くなるから。スタート時点では最大で約58kgほどのガソリンを積んでいるので、走行してそれが軽くなるほど速く走れるのと、タイヤが消耗してペースが落ちるのと、そのバランスでラップタイムが変化してゆくわけです。

●次に「レース展開」も「可視化」

そして平川は、25周完了でマシンをピットロードに滑り込ませる。平川自身のペースはまだ落ち込みが来てはいないので、もうちょっと先まで“引っ張る”のかな、と思えた段階。ちなみに昨年、富士スピードウェイで開催された開幕戦では、トップを走る野尻が同じ41週のレースで39周完了時、追走していた平川は、1周早く38周完了まで1セット目のタイヤで走り続けていたのだが。

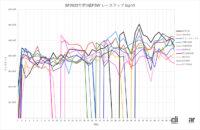

ではここでもう1点のグラフをご紹介しましょう。優勝した平川が毎周、計時ライン(コントロールタワー前)を通過したタイミングを基準に、他の20車がどのくらいの時間差で通過したか。これをずっと追ってみたグラフ。

それぞれの車両の線がガクッと落ち込んでいるのはピットストップによるタイムロスを示し、逆に平川がピットストップした25-26周目には他車の線が一気に上に向いて、平川との差が削られたことを示している。

ここで、24周目に着目。トップを走る平川に対して、タイヤ交換義務を消化した中で先頭に立っている野尻までの時間差は、11周目には45秒あったのがここでは40秒をわずかに切るところまで減っている。平川のペースも悪くないのだが、タイヤ交換してからの野尻がそれを少し上回るラップタイムを続けてきたから。ピットロードに入って制限速度60km/hで走り、停止・発進を行うと、富士スピードウェイの長い直線をフルスロットルで走ってきた車両に対して約30秒多くかかる。そこにジャッキアップ(最近のSFでは自動化)・タイヤ交換・ジャッキダウンで7秒前後の作業時間を加え、さらに気温と同じくらいの温度からタイヤ全体を暖めつつコンパウンド(トレッド・ゴム)表面が溶けた状態になって本来のグリップを発揮するようになるまで、周回の途中までに1秒かそれ以上のタイムを失う。これを合算すると「40秒」でギリギリ。

そこで平川=大駅コンビは次の25周目でのピットイン、タイヤ交換を決断したわけ。レース終了後、トークショーでステージに上がってもらった大駅さんもそう話してくれた。

しかし…。ここでまた私のレース観察メモを引用すると…。

⚫︎L25 20ピットイン。 1野尻の前に戻れるか? メインストレートをOTS(オーバーテイクシステム)作動で駆け抜けてきた1が、ピット出口から加速する20を外からあっさり交わして1コーナーへ。トップ(まだ実質の~タイヤ交換義務未消化の車両、残り2車あり)奪取‼︎

⚫︎L28終わり 1、20接近してストレートを駆け抜ける。その差0.623秒

⚫︎L29~30に入るストレート、 20はOTS作動で1に並びに行く。1もディフェンスのOTSを作動させ1コーナーはインを押さえる。Aコーナーまでそのまま並走。OTSを使い続けた1がギリギリ先行。しかし…

⚫︎L30のセクター3・GRスープラ・コーナーで20がズバッと1のインを突く。トップ再奪取。もちろんタイヤは20の方がはるかにフレッシュで、グリップ差は歴然。

⚫︎L31 20はさらにペースアップ。セクター2(の区間タイム)赤字(ここまでの全体ベスト)からラップタイム1分22秒941(レース全体のベストラップ更新)。一方、1は1分24秒173、4は1分23秒977

ここからの残り10周、平川は着実に後続との差を広げて、最終周は少しペースを落とす余裕も見せて2022年開幕戦優勝。野尻も31周(+予選でのアタック1回)を走ることになったタイヤで最終盤の6周ほどを巧みにフェネストラズを抑え切っての2位。フェネストラズは昨年は全戦参加の予定がCOVID-19蔓延防止策でスポーツ選手としての特例が認めてもらえず、結局、日本に入れないまま1シーズンを空費した、その鬱憤を晴らす緒戦表彰台、となったのでした。

では引き続き、第2戦の「読み解き」に続く…

(文:両角 岳彦/写真:JRP)