●WTCC(世界ツーリングカー選手権)シビックの開発

【本田技術研究所 HRD Sakura 古川隆一氏】

ホンダは2008年、リーマン・ショックのあおりを食って2008年にF1参戦(第3期)から撤退。しかしそこでレース部門に在籍していた少数のエンジニアたちを中心に、純レーシング・エンジンの研究が動き出す。最初は、この時期にFIA(国際自動車連盟)が様々なカテゴリーに展開する可能性を示していた「GRE(Grobal Racing Engine)」、つまり排気量1.6L・直列4気筒にターボ過給とシリンダー内直接燃料噴射を組み合わせた技術指針に沿って、次世代競技用エンジンの基盤技術を試し、理解を深めることを狙って実機開発に着手したとのこと。

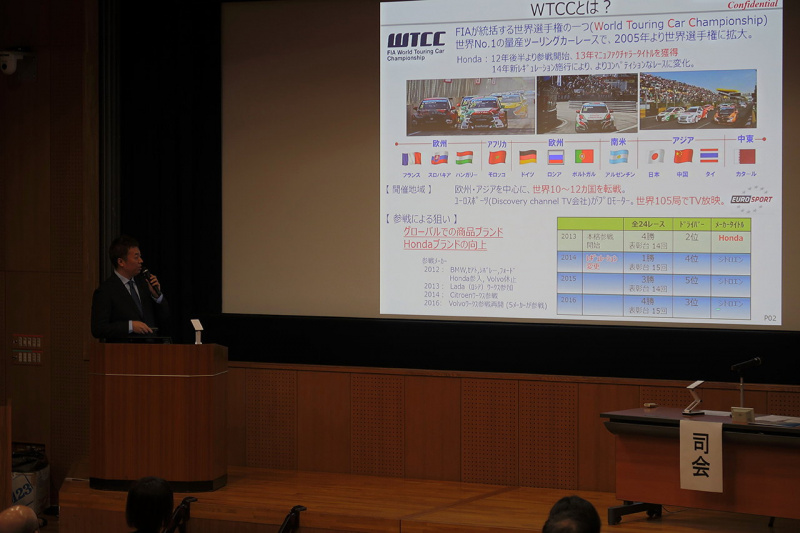

その後、2012年にWTCC(世界ツーリングカー選手権)が始まることになり、イタリアのJASモータースポーツが車両(シビック・タイプR)を仕立てることになったのに対して、このエンジンを供給、同時に車体側の開発も支援する、という体制で臨み、選手権シリーズが継続した6年間を戦った。今回はとくにチャンピオンを目指した2017年シーズン、実戦性能向上をどう進めたかが主なテーマで、エンジンはもちろん車体や足回りまで含めた検討と改良の事例が紹介された。

この今日的な直噴レーシングエンジンに採用されているアイテムの中で、技術的な面で私の興味を引いたのが「副室(プレチャンバーなどと呼ばれている)」燃焼。つまり燃焼室の中に点火プラグを包む小さな空間を設け、燃料噴霧の一部をその中に捉えて着火しやすい状態を作って、そこから噴き出す火炎で燃焼室全体に燃焼を広げる手法。もう50年も前に排ガス浄化を迫られた時代、ホンダは燃焼室全体では混合気を希薄側にしつつ、副室に濃い混合気を送って(当時はキャブレターだった)着火、燃焼が広がり具合をコントロールする「CVCC(複合調速過流燃焼)を開発、いちはやくアメリカ・カリフォルニアの排ガス規制をクリアした。その手法が復活しているのである。

とはいえこれはホンダWTCCエンジンに限ったことではなく、F1、そしてスーパーフォーミュラ/GT500用のNRE(Nippon Racing Engine)でも使われている。電極の周囲を耐熱金属薄板で包み、噴射される燃料やそれが燃える火炎が通る小孔を設けて「副室」として機能させる点火プラグも、こうした仕様のエンジン向けに市販されている。これらのカテゴリーでは「燃料流量制限」による出力レベルの均衡が図られているので、ある一瞬に供給させる燃料の量に対して空気量が幅広く変化する。そこで安定した燃焼を得るためには副室を使うのがひとつの選択肢、ということなのである。

ホンダWTCCエンジンの2017年仕様は、この副室燃焼を採用、チューニングを進めたことで燃焼室全体が速く燃えるようになり、6000rpmで+6kW、そこから技術規則の上限である8500rpmまでの常用域全体では4kW前後のパワーアップが得られたとのこと。同時に吸気通路のレイアウトの改良、そして各気筒に吸気を送り込むマニホールド部分に空気流の振動を物理的に吸収する共振室(レゾネーター)を、気筒別と2気筒連結の2種類トライするなど、トップエンド・パワーだけでなくレスポンスまで含めた改良が行われている。

エンジンだけでなく、例えばハッチバック形態は車体後端周辺で空気流が乱れやすいことへの対策、量産骨格を使ってロールケージを一体化、さらにリア・サスペンションを組み付けるサブフレームを剛結するという車体後半の剛性向上、重量配分の修正、リミテッドスリップデフのセッティングなどを組み合わせて、旋回パフォーマンスの向上を図ったという。

こうしたシーズン前〜中のパフォーマンス向上開発はモータースポーツの世界では当たり前のこととはいえ、この時のホンダWTCCグループはまず2016年シーズンに最速だったシトロエンに対して「どこで、どれだけ」差があるかを解析し、そのギャップを埋め、さらに越える性能目標を設定して作業を進めている。

このあたりの「分析→即時対応」については、この日の講演で繰り返し語られている。モータースポーツが、技術者個々の、そして組織としての瞬発力を磨き、知恵と経験の蓄積を増やす場であることを、改めて浮き彫りにするシンポジウムとなった。

それはこの後のレポートにも続いてゆくわけだが、一歩戻ってWTCC用シビックの開発の話をもう少し。このシリーズの、そして2018年からそれを引き継ぐ形になったWTCRのレースシーンを見たことのある読者なら先刻ご承知だと思うが、量産車ベースのFWD(前輪駆動)車たちが、時に接触も当たり前という格闘戦を繰り広げる。その舞台には市街地特設コースも多く、交差点をシケイン状にレイアウトするなどしたコーナーに置かれた縁石を突っ切るように跳ねて走るシーンも珍しくない(じつはトップ争いを演じるような手練れほど、そうしたラフプレーは少ないのだが)。

そこでこのバンプ状縁石乗り越し対策にも取り組み、実際にロギングされた走行時のサスペンション伸縮データから実験用の波形を作成、1輪ずつ別々に上下に加振する「4ポスト・リグ」で試験して、足回りの動きや力の加わり方を再現、セッティングを確かめるといった検証も行った。それも含めて「ドライバーのアクションに寛容なクルマが求められる」という講演のまとめが印象的だった。

(両角 岳彦)