目次

■ホンダ伝統のスポーツモデル“Sシリーズ”がS2000で復活

1999年(平成11年)のこの日、ホンダのFRオープンスポーツ「S2000」がデビューしました。

ホンダの創業50周年を記念するモデルであり、ホンダ伝統のスポーツモデルの証である“S”を冠するモデルは、S800の生産終了から29年ぶりとなります。

●ホンダのスポーツスピリットを継承したリアルスポーツS2000

ホンダのクルマでSを冠するモデルは、ホンダ初の乗用車「S500(1963年)」に始まり、「S600(1964年)」、「S800(1966年)」と、ホンダのFRスポーツカーの代名詞となっています。この流れの中で、S800の生産終了から29年ぶりに復活したのがS2000なのです。

S2000は、スポーツモデルらしい2シーターのワイド&ローのフォルムに、ボタン操作で開閉する電動ソフトトップを装備。また、安定した俊敏な走りを実現するため、前後重量配分50:50のFR方式を採用し、パワートレインはNA(無過給)ながら、最高出力250PSを発揮する新開発2.0L VTECエンジンと6速MTの組み合わせです。

338万円で復活したS2000は、その俊敏な走りで、1999年から2009年の生産終了までに国内で約2万台、全世界で11万台を超える販売を記録し、多くのスポーツカーファンを魅了しました。

以下に、特徴的な技術を3つ紹介します。

1) 操る喜びを具現化する50:50の理想的な前後重量配分

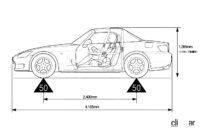

リアルスポーツを目指したS2000の最大の特徴は、FRレイアウトでエンジンを前輪軸後方に配置して、車体前後の重量配分50:50を実現していることです。

オープンモデルのボディについては、フロアトンネルをメインフレームの一部として活用するX字型の新構造“ハイXボーンフレーム”を採用し、クローズドボディと同レベルの高剛性と衝突安全性を確保。一方、シャシーについては、新設計のインホイール型のダブルウィッシュボーンサスペンションを設定。

これにより、優れたハンドリング性能とレスポンスのスポーツカーらしい人車一体感が実現されたのです。

2) NAながらVTECエンジンの進化で250PS発揮

エンジンは、軽量コンパクト化を進めたF20C型2.0L直4 DOHC VTECで、圧縮比を11.7まで高め、ローラロッカーアームなどの採用でフリクションを低減。さらに、精度の高いPGM-FI(電子制御燃料噴射)によって、最大回転数は9000rpmに達し、最高出力250PS/8300rpm、最大トルク22.2kgm/7500rpmを発生。

組み合わせるトランスミッションは、新開発の6速MTで、クロスレシオ化とショートストローク化によって、スポーツカーらしいダイレクト感と軽快なシフトチェンジを実現しています。

3) 高速安定性を高めた空力性能と僅か6秒で開閉できる電動ソフトトップ

美しいスタイリングと優れた空力性能を融合させるために、ボディ形状の最適化に加えて空力対応パーツを装備。これにより、スポーツカーらしい優れた高速安定性を確保し、さらにオープンスポーツをより快適に楽しむために、電動ソフトトップを採用していました。

電動ソフトトップは、構造を徹底的にシンプルにすることで、クラストップの軽量化と風切り音を低減し、スイッチによって僅か6秒程度で開閉する爽快なフィーリングを実現していたのです。

S2000は、デビューから10年余りが経過した2009年6月で生産終了することをアナウンス。しかし、注文が殺到して結果として生産終了は2ヶ月伸ばしになりました。ホンダのスポーツカーには、多くのファンがいるので、今もS2000の次期車の復活はいつか?と、期待を膨らませ待ち望む声が多いですね。

毎日が何かの記念日。今日がなにかの記念日になるかも知れません。

(Mr.ソラン)